Chers lecteurs, il y a quelques jours, je vous ai donné rendez-vous en septembre ; mais l’actualité est telle que je me sens contrainte de rompre ce vœu de silence mensuel.

Combien je suis heureuse qu’il ait eu lieu, l’échange des prisonniers entre la Russie et l’Occident – échange tant attendu et cependant inespéré dans la mesure où nous ne croyons plus aux bonnes nouvelles. Heureuse aussi qu’il a eu lieu un 1er août, le jour de notre fête national. Dommage seulement que la Suisse n’y ait été pour rien. Qu’elle n’ait pas pris part à ce grand coup diplomatique plus marquant – et certainement moins couteux, à mon humble avis – que certaines de ses initiatives dites “pacifiques”.

Cet événement heureux, tous les médias du monde l’ont couvert, qui ne se sont pas privés de tout bien vous expliquer : les méchants et les gentils ; les conséquences probables, possibles et tout à fait fantasques… Je ne vais donc pas joindre leur cœur.

Je tiens à vous parler d’un autre événement qui s’est produit quelques jours auparavant et est passé inaperçu, loin des projecteurs. Le 27 juillet 2024, au Centre de détention provisoire de Birobidjan est mort Pavel Kushnir, un pianiste de trente-neuf ans.

Que je sache, il n’avait pas de lien de parenté avec Boris Kushnir, le célèbre violoniste. Vous ne pouviez pas voir son nom sur les affiches de Victoria Hall ou du Verbier Festival ou de celui de Gstaad. Et pourtant, il existait.

Sa page sur le Wikipedia russe – qui vient de paraître et dont certains, en Russie, exigent déjà qu’elle soit supprimée – est des plus courtes. Pavel Kushnir est né le 19 septembre 1984 à Tambov, une petite (selon les mesures russes) ville d’à peu près 300 000 habitants, mais la plus grande ville de Russie à n’être pas contrôlée par Russie unie, le parti de Vladimir Poutine. Très jeune, dans une école locale, il a commencé à apprendre le piano.

Ayant terminé ses études dans un collège de musique de Tambov – collège qui porte le nom de Sergueï Rakhmaninov, une autre âme torturée –, il est entré au Conservatoire de Moscou, l’établissement le plus prestigieux du pays dont le diplôme terminal garantit un avenir professionnel radieux. Ce diplôme, Pavel l’a obtenu en 2007 ; toutefois, plutôt que « faire carrière », il a préféré retourner en province, dans la « Russie profonde », afin d’y enseigner la musique et de l’interpréter.

En 2023, Pavel est devenu soliste de la Philharmonie de Birobidjan, cette ville tragi-comique, centre administratif de l'Oblast autonome juif de Russie, dont la population ne dépasse pas 80 000 habitants. À propos de cette ville, voici trois faits intéressants :

– située sur le tracé du Transsibérien, sa construction, qui remonte à la fin des années 1920, fut supervisée par le directeur du Bauhaus, l'architecte suisse Hannes Meyer ;

– en 1945 et en coopération avec l’Ambidjan (l’American Birobidjan Commitee instauré en 1934 aux États-Unis pour soutenir le développement économique de la première région juive créée au monde), Albert Einstein crée le Fonds Einstein en sorte d'y installer 30 000 orphelins juifs victimes du nazisme. Chaque famille juive allemande, lituanienne, polonaise et roumaine y reçoit alors 350 dollars négociés entre le gouvernement soviétique, le ministre des Affaires étrangères Tchitcherine et Jacob Budish, un communiste américain ;

– en 1928, la région avait bien été désignée par le régime soviétique comme la future « Palestine sibérienne » des juifs ; ils y auraient été jusqu'à 150 000 à s'y établir ; mais les sujets de cette colonisation s’étaient rapidement raréfiés. En 2020, les juifs de Birobidjan représentaient le 2 % de la population.

Si vous êtes désireux d’en savoir davantage, je vous invite à lire L’inconnue de Birobidjan de Marek Halter. Quant à moi, j’en reviens à Pavel Kushnir.

Bien avant de s’installer dans ce lieu que borde le fleuve Amour, il avait créé, en 2011, une chaine YouTube. Sans grand succès, peut-on dire : en treize ans d’existence, seules cinq personnes s’y sont inscrites. Cinq ! Mais voilà qu’à partir du mois de novembre 2022, Pavel y publie quatre vidéos dans lesquelles il se permet de critiquer – en vers, s’il vous plait ! – la politique du gouvernement russe, ses lois et l’agression de l’Ukraine. Son audience de cinq personnes fut alors jugée suffisamment importante par les autorités pour qu’elles l’accusent d’« appels publiques à des activités terroristes » et le jettent en prison.

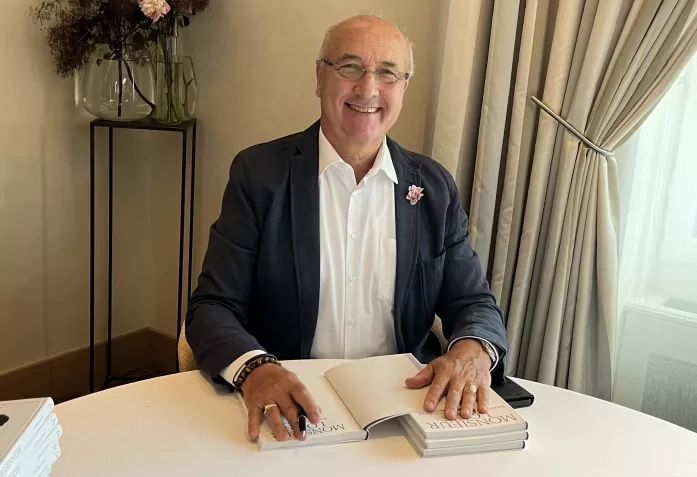

Regardez sa photo : il est maigre, pale, il porte des lunettes… Un artiste, quoi. Mais il a eu le courage d’entamer une grève de la faim « à sec » – c’est-à-dire sans nourriture et sans eau. Selon les avis médicaux, cette grève aurait dû durer huit à dix jours. Elle n’en a duré que cinq. Et il en est mort.

Voici l’exemple d’un pur Sacrifice. Pur, car non médiatisé. Pavel Kushnir n’était pas assez important pour qu’on l’échange contre quelqu’un d’autre. Peu importe, qui.

Se trouvera-t-il un nouveau Roman Polanski pour tourner un film sur ce Pianiste-là ? En attendant l’éventuel Godot, je fais aujourd’hui appel à tous les musiciens parmi mes lecteurs ; aux promoteurs de concerts et organisateurs des festivals, si nombreux en Suisse pour rendre hommage – post-mortel, tout au moins – à Pavel Kushnir, incarnation de tous les artistes qui meurent pour une cause qui leur est chère.

Pour l’instant, je vous invite à regarder et entendre Pavel Kushnir interpréter les Préludes de Rakhmaninov. En silence.

COMMENTAIRES RÉCENTS