On a tellement parlé de l’événement depuis le début de l'année qu'il semble que l'ouverture de l'opéra ait été plus longue que l'opéra lui-même, qui n'a duré que 24 heures. Résumons.

Mon tout premier éditorial sur la guerre en Ukraine date du 24 février 2022 et il s'intitulait « Échec et mat diplomatique » : je suis en effet convaincue que la tâche des diplomates est d'empêcher les guerres et que, si celles-ci se déclenchent, c'est que les diplomates n'ont pas été au mieux de leur forme. Dans un jeu d'échecs, l'échec et mat est l'issue finale ; dans les jeux politiques, il est par contre possible de sortir de l'impasse. Le fait que près de deux ans et demi se soient écoulés et qu’aucun accord n’ait été trouvé me convainc de la justesse du diagnostic initial : quelque chose ne va pas dans le royaume diplomatique international. Ne va pas du tout. Le sommet qui s'est achevé hier en a fourni un nouveau et triste témoignage.

J’ai à plusieurs reprises exprimé mes doutes, non pas à propos du fait que la Suisse puisse organiser une Conférence visant à trouver une issue à la guerre qui s'éternise, mais de la voie choisie par la Confédération, s’agissant de la préparer et de communiquer à son sujet. Sur l'antenne de la RTS, j’ai eu l'occasion d'exprimer mon point de vue, tant à la Présidente de la Confédération Viola Amherd elle-même qu'au porte-parole du DFAE Nicolas Bideau. Mon point de vue se résume au fait qu'en politique internationale, il n'est pas toujours possible de choisir ses partenaires ou ses adversaires, et que l'art des diplomates consiste donc à négocier et à se mettre d'accord avec ceux que « Dieu a envoyés », si l'on peut dire. Par conséquent, si l'on considère que l'objectif principal des organisateurs de la Conférence est bien de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible – ce qui n’est pas concevable sans l’implication du président Poutine –, c'était une erreur diplomatique de ne pas l'inviter. « Il ne serait pas venu de toute façon », m'a objecté Nicolas Bideau. Peut-être bien, mais cela aurait été son choix, tandis qu’il était de la responsabilité de la Suisse de l'inviter. « Il aurait perturbé la conférence », m’a assuré mon confrère du Temps Frédéric Koller. Je ne pense pas que, la Russie eut-elle reçu une invitation, ses tentatives dans cette direction auraient été plus actives qu'elles ne l'ont été, et je maintiens donc mon jugement.

Quatre jours avant la conférence, M. Bideau a posté sur les réseaux sociaux une vidéo concoctée par le ministère suisse des Affaires étrangères ; une vidéo professionnelle et convaincante glorifiant l'illustre histoire de la Suisse en tant que médiatrice dans de nombreux conflits prolongés. On y voit à l'écran des dirigeants du Mozambique, de la Colombie, de la France et de l'Algérie, on voit Mikhaïl Gorbatchev serrer la main de Ronald Reagan... En effet, il y a là de quoi être fier. Mais en l’occurrence, le dialogue avait été mené, avec l'aide de la Suisse, sur un pied d'égalité ; or c'est ce "détail" crucial qui fait défaut dans le cas présent. En l'absence d'une invitation officielle adressée à la Russie, les propos du ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis selon lesquels « la Suisse a tout fait pour assurer la participation du président Poutine » ne peuvent être pris au sérieux : en marge de la Conférence, il a été ouvertement dit que la Suisse allait dans le sens de l'Ukraine, qui ne voulait voir aucun des "moscovites". Il en va de même des propos de Ruslan Stefanchuk, président du Parlement ukrainien ; lequel, à la veille de la Conférence, a rendu visite à ses collègues suisses et leur a rappelé – ainsi qu'aux journalistes – qu'il ne fallait pas confondre agresseur et agressé pour justifier l’absence de la Russie à la Conférence de paix. Cependant, il est surprenant de constater que le même jour, soit le 12 juin, la RTS a diffusé les propos d'Andriy Yermak, chef de l'administration du Président ukrainien, adressés aux médias européens : « Nous avons l'intention de préparer ensemble un plan commun, en obtenant le soutien de tous les pays responsables. Et nous envisageons la possibilité d'inviter la Russie au deuxième sommet. »

Qu'est-ce donc que ce deuxième sommet ? Où aura-t-il lieu et quand ? L'histoire est restée muette sur tout cela, mais on peut conclure de ces paroles que Kiev était prêt à négocier avec la Russie dont la réponse, cependant, ne s’est pas fait attendre et a probablement diminué cette volonté. Le 14 juin, de fait, le président Poutine déclarait qu'il mettrait fin aux hostilités dès que Kiev commencerait à retirer ses troupes des régions du Donetsk, de Louhansk, Kherson et Zaporojie et abandonnerait l'idée d'adhérer à l'OTAN. Le président Zelensky a qualifié cet ultimatum comme digne de Hitler, ce qui a mis fin à « l'échange d'amabilités » entre les deux principaux acteurs du conflit, et nous n’avons pas progressé d’un iota. En fait, pas tout à fait. Le même jour, les dirigeants de l'OTAN ont décidé de prendre en main la gestion d'un soutien militaire à l'Ukraine par les pays occidentaux, jusqu'ici contrôlée par les États-Unis – au cas où Donald Trump remporterait les prochaines élections.

A mon avis, la deuxième erreur diplomatique de la Suisse a été de donner au président Zelensky, sinon le droit formel, du moins la possibilité pratique d'inviter lui-même des chefs d'État – ce qui aurait dû être la prérogative de la seule Confédération Helvétique. Je me permets de croire que ce fait a dissuadé des acteurs mondiaux aussi importants que la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde de participer à la Conférence au niveau suffisamment élevé : ils ne veulent manifestement pas prendre parti et endommager de facto leurs relations avec la Russie. La déclaration de Viola Amherd selon laquelle « l'initiative de la Suisse a été bien accueillie » me semble donc exagérée : les personnalités publiques devraient se préoccuper non seulement de la substance du message qu'elles adressent à leur public, mais aussi de la manière dont ce message est perçu !

A la veille de la Conférence, l'atmosphère s'échauffait : les médias suisses parlaient de possibles cyberattaques et de vols de données organisés par la Russie, rappelant les événements de l'année dernière et les hackers pro-Kremlin NoName. La guerre de l'information s'est déroulée selon toutes les règles de cet art qui n'en est pas un. Les cyberattaques n'ont pas tardé à se manifester : deux jours avant la Conférence, les autorités suisses ont indiqué qu'elles s'étaient produites « comme prévu »… précisant qu'elles ne constituaient pas une menace sérieuse, mais qu'elles avaient seulement surchargé certains sites web tels que celui du Service fédéral des douanes. La responsabilité des cyberattaques a été revendiquée par le groupe NoName57, qui s'est déjà illustré en juin 2023 et en janvier 2024.

On ne peut que s'émerveiller des subtilités de la politique suisse. Sur fond de préparatifs de la Conférence de paix et d'assurance d'un soutien total à l'Ukraine, la « Chambre de réflexion » du Parlement, en pleine session d'été, a adopté une proposition d'Esther Friedli (UDC/SG), visant à ne pas accorder le statut S à tous les Ukrainiens, mais seulement à ceux provenant d’une région située à proximité des combats armés. Cette proposition remonte à plusieurs mois, mais n'a été soutenue que maintenant par des députés du PLR et du Centre. La difficulté de mettre en pratique une telle approche est évidente, car la situation sur le front évolue en permanence, mais le Conseil national devra l'examiner. Quelle que soit la décision finale, la formulation même de la question indique une division croissante dans les cercles politiques suisses.

Sur les cinq cents médias accrédités à la Conférence (la liste n'a pas été rendue publique), se trouvaient six médias de langue russe : TASS, RIA Novosti et Kommersant du côté « gouvernemental », tel que défini par les organisateurs suisses, et Meduza, Dozhd et Nasha Gazeta du côté non gouvernemental – mon journal purement suisse s’est vu inclus dans ce groupe pour des raisons linguistiques, je présume. Des conversations en marge de l'événement et un entretien (en russe) avec un journaliste de Kiev m’ont appris que l'Ukraine s'opposait catégoriquement à la présence de tout journaliste russophone, mais que, dans ce cas, la Suisse ne l’avait pas écouté. Ce qui, bien sûr, est juste.

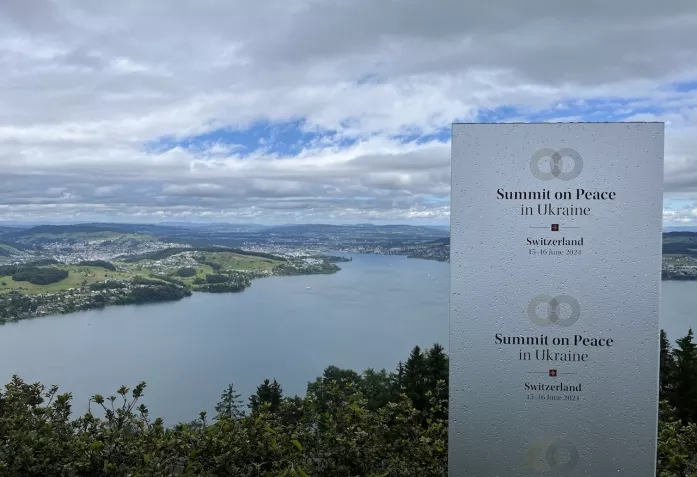

C'est ainsi que le 14 juin, je suis arrivé dans la capitale du canton de Nidwald, la ville de Stans – une commune de 5000 âmes (bien vivantes, contrairement à celles de Gogol), située au bord du magnifique lac des Quatre Cantons, à dix minutes en voiture du Bürgenstock. Bien entendu, il était intéressant de savoir comment la population locale percevait cet « événement historique » : lors de la réservation d'un hôtel, par exemple, son employée n'a pas tout de suite compris de quelle conférence il s'agissait. La dame à qui j’ai parlé à la gare a exprimé un point de vue plutôt suisse, c'est-à-dire pragmatique, disant qu'il n'y avait rien de mal à ce que le monde ait appris l'existence du Bürgenstock et à ce que les hôtels et les restaurants soient pleins pendant quelques jours. Les avantages matériels ont également satisfait le Président de la commune. Mais j’ai aussi perçu l'autre côté du pragmatisme : « Biden ne vient pas. Poutine ne vient pas. Soyons francs : tout ce qui va se passer là-haut n'a aucun sens, mais les embouteillages du week-end sont garantis », m’a confié un chauffeur de taxi.

L'événement coûtera à la Confédération 10 à 15 millions de francs au bas mot ; mais ce n'est pas trop cher payé pour une publicité mondiale de la Suisse et son retour au statut d'État négociateur sur la scène internationale… ce qui est exactement ce que le caricaturiste suisse Patrick Chapatte a vu comme étant l'objectif principal de la Conférence. Et il n'est pas le seul ! Le 15 juin, le Luzerner Zeitung, principal journal régional, a publié en première page une photo de la présidente de la Confédération, Viola Amherd, et du fils de réfugiés kosovars, Granit Xhaka, capitaine de l'équipe nationale de football qui défend le prestige du pays à l'Euro 2024. Les photos étaient accompagnées de la légende suivante : « Auftritt Schweiz ! » ; ce qui peut se traduire par « Suisse, sur scène ! » ou « Suisse, ta sortie ! ». (Soit dit en passant, samedi, les Suisses ont battu les Hongrois 3-1 ; les joueurs n'ont donc pas démérité).

Le monde a en effet appris à connaître le Bürgenstock, cela bien qu'en début d'année ce nom était inconnu même de nombreux Suisses. Sans parler des étrangers – y compris des Russes – qui l'ont confondu avec Birkenstock… ce qui a illico entraîné une hausse des actions de cette marque de chaussures.

Que dire du Bürgenstock, que les locaux appellent fièrement « le nid d'aigles » et qui accueille depuis 1873 les Grands (ou simplement les riches) de ce monde ? D’abord officiellement appelé Le Grand Hôtel Bürgenstock et aujourd'hui Bürgenstock Resort Lake Lucerne, ce luxueux complexe hôtelier est situé à 450 mètres d'altitude, offrant une vue époustouflante, vraiment époustouflante, sur le lac des Quatre Cantons. Rien que pour la vue, l'ascension en vaut la peine !

En temps normal, vous pouvez faire une magnifique promenade de deux kilomètres à pied jusqu'au sommet de la crête, ou utiliser l'ascenseur extérieur le plus haut d'Europe – lequel vous y conduira en quelques minutes. En 1954, Audrey Hepburn donnait sa main et son cœur à Mel Ferrer dans la chapelle locale. En 1960, 1981 et 1995, la Conférence de Bildenberg s'y est tenue en sorte d’améliorer le dialogue entre l'Europe et l'Amérique du Nord. La première de ces conférences s'est tenue en présence du président américain Jimmy Carter. Lors de la présente réunion, son successeur a été représenté par la vice-présidente Kamala Harris, dont j’ai pu suivre en direct l'atterrissage à bord d'un hélicoptère de l'armée américaine.

Aujourd'hui, le complexe comprend trois hôtels cinq étoiles, dix restaurants et bars, 30 salles de conférence, deux spas et une immense piscine. Il a acquis ce look relativement récemment, en 2017, peu après son rachat par un fonds d'investissement du Qatar. Malheureusement, il n'a pas été possible de savoir qui, parmi les participants à la Conférence, occupait les chambres les plus chères – à 16 000 francs suisses par nuit –, mais il est bien possible que ce fut le chef de la délégation qatarie Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Premier ministre et de ministre des Affaires étrangères du Qatar.

Comme du reste beaucoup de cités suisses, la capitale du canton de Nidwald ressemble à une ville de poupées : des succursales de l'UBS et, pour l'instant, du Crédit Suisse s’y succèdent à quelques pas les unes des autres ; plusieurs églises communiquent entre elles au moyen de cloches, étouffant le carillon produit par celles nouées au cou des vaches. Beaucoup de restaurants bondés aux terrasses fleuries. Le tout lavé, nettoyé, taillé et repassé. Devant cette beauté, on ne peut s'empêcher de penser : comment peut-on parler ici de guerre ?

D'ailleurs, aucun signe propre à trahir la Conférence ne figure dans la ville : aucune banderole saluant les participants, pas de cordons de police, pas de gens en civil qui regardent autour d'eux d'un air soupçonneux. Le seul indice attestant de l'événement est le va-et-vient des hélicoptères toutes les cinq à dix minutes : l'armée suisse a construit cinq héliports temporaires dans la ville d'Obbürgen, près du Bürgenstock, afin de transporter les participants. Vladimir Zelensky est arrivé vendredi soir depuis l'aéroport de Zurich, à bord de l'un de ces hélicoptères.

Selon les informations diffusées par le ministère suisse des Affaires étrangères à la veille de l'ouverture de la Conférence, 101 délégations avaient confirmé leur participation – dont 92 délégations étatiques, représentées dans 57 cas au niveau correspondant au terme "sommet". Un tel rassemblement en Suisse ne s'était jamais produit auparavant et, compte tenu des 160 invitations envoyées, le chiffre est vraiment bon. Nicolas Bideau ne cache pas sa satisfaction : « La participation à la Conférence reflète une réelle diversité ; on est loin de l'entre-soi occidental dont on a entendu parler en amont de l'événement ». Cette question pourtant : actuellement, 193 États sont membres de l'ONU ; il serait donc intéressant de savoir quels sont les 32 autres pays – outre la Russie – qui n'ont pas reçu d'invitation ? Et pourquoi ?

L'Europe, même si la crédibilité de ses deux chefs de file que sont Emmanuel Macron et Olof Scholz a été mise à mal par les résultats des dernières élections, a été le mieux représentée. Malgré cet échec, les leadeurs européens, et avec eux d'autres participants au G7 en Italie, ont réussi à se mettre d'accord sur une allocation de 50 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine, mais également sur l'utilisation des avoirs russes gelés pour sa reconstruction. Cette dernière décision ayant été publiquement qualifiée de vol par le président russe.

Il appartenait au ministère suisse des Affaires étrangères de décider quels participants seraient transportés en hélicoptère vers la montagne et lesquels ne le seraient pas. Ceux qui n'ont pas été héliportés pouvaient parvenir à la Conférence en voiture, en bateau ou même en remontée mécanique : le port et le téléphérique ont été mis à leur exclusive disposition pendant les trois jours de la Conférence. La zone interdite, ou « zone rouge », est entrée en vigueur au Bürgenstock dès le jeudi 13 juin à midi : à partir de ce moment et jusqu'à la fin de l’événement, seules les personnes munies d'un permis spécial délivré par la police – soit quelque 430 résidents locaux – ont été autorisées à y accéder. Les voitures privées ont également fait l'objet d'un enregistrement spécial. Cyclistes, coureurs et randonneurs n'étaient pas autorisés à passer. Les journalistes accrédités ont été transportés vers le lieu de la Conférence au moyen de bus spéciaux quittant Stans toutes les demi-heures. L'un d'entre eux m’a emmené en haut de la montagne le matin du 15 juin. Pendant les vingt minutes qu’a duré le trajet, tous les passagers de notre bus ont été fouillés à deux reprises par la police.

Hélas, le samedi matin était non seulement brumeux et gris, mais aussi pluvieux, ce qui a gâché le charme des beautés naturelles. Du moins cela nous a mis dans l'ambiance du travail. C'est pourquoi, en chemin, j’ai prêté attention aux nombreuses voitures de police et aux équipements militaires, ainsi qu'aux grandes portions de route coupées des prairies alpines au moyen des barbelés. Le chemin vers la paix était clairement pavé d'obstacles.

L'atmosphère dans le centre des médias était professionnelle et amicale : les collègues discutaient, échangeaient des opinions, des cartes de visite et pronostics sur l'adoption d'une déclaration commune, mais encore, le cas échéant, sur son contenu. Le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, a traversé l'espace réservé à la presse sans se presser. Les journalistes ont été bien nourris, mais la connexion Internet a été plusieurs fois interrompue. A qui la faute : à l'altitude, à la pluie ou aux hackers russes ?

À 13h30, une heure plus tôt qu’annoncé dans l'avant-programme, Viola Amherd (en allemand) et Vladimir Zelensky (en anglais) se sont adressés à la presse. La différence de positions et d'ambitions était évidente, jusque dans les brèves déclarations qu'ils ont faites. La Présidente suisse a reconnu qu'« un processus de paix sans la Russie est inconcevable » et n'a pas caché ses « objectifs modestes », en appelant à des « mesures concrètes » en faveur de la paix. Le président ukrainien a, quant à lui, déclaré que la guerre en cours n'était favorable qu'à Poutine ; il a parlé de « l'histoire qui s'écrit ici ». Il a encore noté que l’actuelle Conférence réunissait des délégations de tous les continents et que c'était ainsi, soit par des efforts conjoints, que l'on mettrait fin à la guerre.

J’ai ensuite assisté à l'arrivée des délégations, reçues par Viola Amherd et Vladimir Zelensky, en tant qu'hôtes de l'événement. C'était amusant. La Présidente de la Confédération (en costume-pantalon bleu) et le président de l'Ukraine (dans son habituelle tenue couleur kaki) se tenaient à bonne distance l'un de l'autre, chacun près de son drapeau national. À un moment donné, on a pu voir que Mme Amherd avait proposé à M. Zelensky de s’approcher, mais celui-ci n'a pas accepté. Le protocole a donc été le suivant : chaque chef de délégation successif a d'abord serré la main de Viola Amherd et s’est fait prendre en photo avec elle, puis a répété la même procédure avec Vladimir Zelensky. Après quoi, tous trois étaient pris en photo.

D'après ce que l'on a appris, le chef de chaque délégation a disposé de trois minutes en séance plénière. Trois minutes, est-ce beaucoup ou peu ? Beaucoup si l'on sait quoi dire. 26 personnes se sont exprimées lors de la première session plénière ; Kamala Harris est intervenue la première après Viola Amherd et Vladimir Zelensky, suivie d'Ursula von der Leyen. L'équilibre des pouvoirs était donc clair. Un peu après 16 heures, Ignazio Cassis a indiqué que les négociations sur la déclaration finale progressaient, exprimant l'espoir qu'elles allaient « dans la bonne direction ». Différents scénarios ont alors été envisagés, jusqu'à un texte de déclaration sans consensus, mais avec la possibilité pour chaque État de dire s'il l'approuve ou non. Il n'est pas nécessaire d'être Sherlock Holmes pour deviner que, de ce fait, la Conférence était loin du consensus. J’ai aussi noté que le streaming était en allemand, anglais et ukrainien, et que les discours d'ouverture et de clôture de la Conférence, ainsi que la conférence de presse finale, étaient disponibles en traduction chinoise, française et russe – « les langues de l'ONU », comme le souligne le site web du ministère suisse des Affaires étrangères.

Le débat s'est poursuivi le lendemain. Et pas seulement en séance plénière, où les discours des orateurs n'ont pas brillé par leur originalité. Ainsi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré aux journalistes que son pays était prêt à dialoguer « avec toutes les parties », comme le prévoit le projet de déclaration commune. Il n'a pas condamné les pays du Sud dont les délégations, déjà à Bürgenstock, ont tenté de persuader l'Ukraine de faire des concessions, car chacun « a le droit de dire ce qu'il veut ». Par contre, ces mêmes pays ont été condamnés - en séance plénière, de manière tout à fait diplomatique - par le président lituanien Gitanas Nauseda, qui a appelé au rétablissement des frontières d'avant-guerre de l'Ukraine et a qualifié d’impossible la reddition de l'Ukraine. Et il n'était pas le seul. Beaucoup ont conclu leur discours par les mots « Gloire à l'Ukraine ». Beaucoup aussi ont déploré l'absence de la Russie, et certains, comme le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, se sont adressés directement à Vladimir Poutine, l'exhortant à réintégrer la famille internationale et à respecter le droit international. L'un des derniers intervenants a été le conseiller à la Sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan - les États-Unis ont été le seul pays à prendre la parole à deux reprises.

Que dire en conclusion ? Le succès d'un événement doit être jugé en fonction des objectifs réellement atteints. Les objectifs de la Conférence qui s'est achevée hier ont été clairement énoncés dans le communiqué du gouvernement : « Le but du sommet est d'initier le processus de paix. […] Le sommet est également l'occasion de discuter pour la première fois au plus haut niveau de la manière dont la Russie peut être intégrée dans ce processus et du moment où elle peut l'être. Du point de vue du Conseil fédéral, la prolongation de la situation nécessitera à terme l'implication des deux parties. En organisant ce sommet, la Suisse fait un premier pas pour entamer le processus vers une paix juste et durable en Ukraine. La Suisse poursuit ainsi sa longue tradition de promotion du dialogue ».

Du point de vie la tradition, ce qu’énonce ledit communiqué est juste. Même chose concernant la nécessité pour l’ensemble des parties prenantes de participer au processus. Mais le président Poutine n'aimera probablement pas attendre la décision de quelqu'un d'autre pour l'inviter à la table des négociations. Les organisateurs de la Conférence étaient-ils au courant de la réunion que le président russe a eu avec le corps diplomatique à Moscou le 14 juin, au cours de laquelle il a déclaré sans ambages, parlant du Bürgenstock : « Nous aimerions bien sûr nous attendre à ce qu'une décision sur le retrait des troupes, sur le statut de non-aligné et sur le début du dialogue avec la Russie, dont dépend l'existence future de l'Ukraine, soit prise à Kiev de manière indépendante, et non sur ordre de l'Occident, bien qu'il y ait bien sûr de grands doutes à ce sujet ». Sans doute le ministère suisse des Affaires étrangères n'aurait-il pas dû formuler ce point du programme de manière aussi directe ? Là encore il s'agit là d'un malheureux problème de langage diplomatique ; de ceux qui offrent aux adversaires du processus de paix l'occasion de se moquer, et qui empêche certains de ses partisans d'y participer pleinement.

En fin de compte, il n'a pas été possible de parvenir à une déclaration finale unanime: le texte, que le ministre ukrainien des affaires étrangères Dmytro Kuleba a qualifié d'"équilibré", a été soutenu par 85 délégations – avec l'absence notable, parmi les signataires, de tous les pays du BRICS, ainsi que du Mexique, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l’Arménie. Le représentant de l'Arménie s'est absenté de la salle juste au moment de prendre la parole. Une coïncidence? En d'autres termes, la division entre les opinions qui existait avant la Conférence n'a pas pu être éliminée. La question de l'inclusion de la Russie dans le processus de négociation est restée ouverte, tout comme celle d'un éventuel prochain sommet.

Avec ce résultat, peut-on parler du progrès significatif vers la paix tant attendu de cette Conférence ? De l'avis de la présidente Viola Amherd, certainement. De mon point de vue, avec beaucoup d'hésitation : peut-être. En ce qui concerne le retour de la Suisse sur la scène internationale, on peut considérer l’objectif atteint.

COMMENTAIRES RÉCENTS