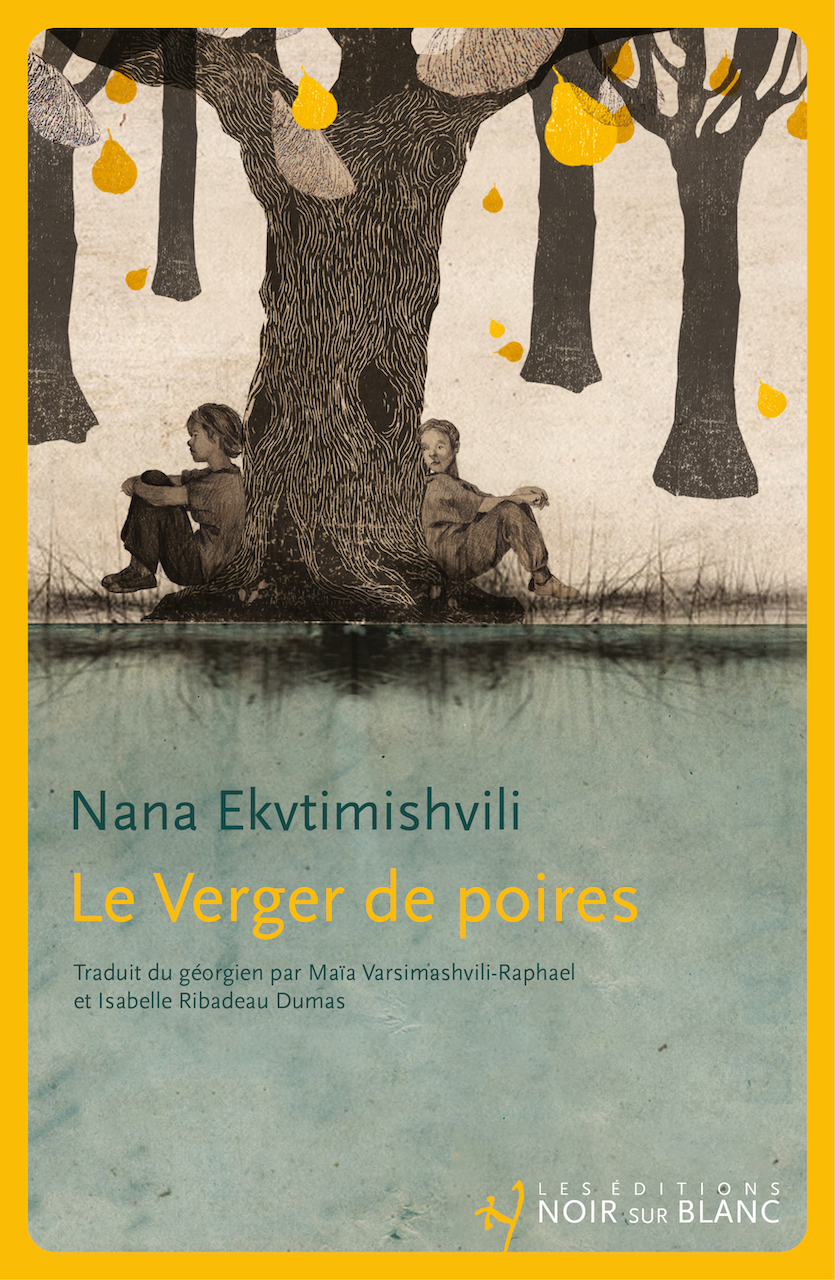

Le roman de l’auteur géorgienne Nana Ekvtimishvili, Le Verger de poires, paru en traduction française aux Éditions Noir sur Blanc, à Lausanne, a été présenté lors du festival parisien « Un Week-end à l’Est » qui recevait cette année la ville de Tbilissi en qualité d’invitée d’honneur. J’ai lu le livre et ai assisté à la rencontre avec son auteur à Paris ; en conséquence de quoi, voici mes impressions.

Si vous ne connaissez pas encore le nom de Nana Ekvtimishvili, sachez qu’elle est née à Tbilissi en 1978, qu’elle a étudié la philosophie à l’Université de cette ville, puis l’art du scénario et de la dramaturgie en Allemagne. Elle s’est rendue au festival en qualité de marraine de l’événement, mais aussi d’écrivaine et de réalisatrice. Son film Eka et Natia, chronique d’une jeunesse géorgienne, tourné avec Simon Gross, acclamé comme marquant le début de la nouvelle vague géorgienne et nominé aux Oscars par la Géorgie en 2014, a été projeté lors de la semaine festivalière. La traduction française du roman Le Verger de poires, écrit en 2015 et sélectionné – entre autres – pour le Booker Prize International et le Warwick Prize for Women in Translation en 2021, a été également présenté au public. Le roman est déjà traduit en treize langues, dont le russe en 2022. Nana Ekvtimishvili, quant à elle, appartient à cette génération de Géorgiens qui eurent déjà le temps d’oublier le russe (enseigné dans toutes les écoles avant la chute de l’URSS), ou qui choisirent de ne plus le parler pour des raisons idéologiques. Dans les deux cas, je ne puis que le déplorer, sans pour autant que ce fait n’affecte mon appréciation du roman.

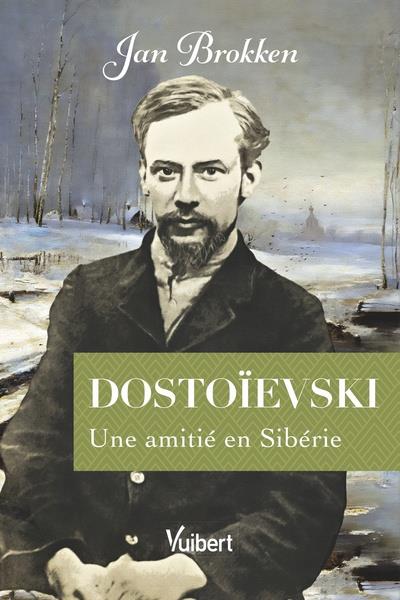

Dès que j’ai vu ce livre j’ai pensé à la Cerisaie – autre titre « fruitier ». L’ayant lu, j’ai réalisé que le sujet, lui aussi, recèle des parallèles : tandis que Tchekhov décrit la fin de la « Russie des nobles » et les changements apportés par la nouvelle génération des hommes d’affaires, Nana Ekvtimishvili décrit la Géorgie postsoviétique qui essaye, à son tour, de s’adapter à une nouvelle vie. Anton Tchekhov a qualifié sa triste pièce de comédie ; les poires de Nana ont, pour leur part, l’acidité des cerises… ou plutôt de griottes.

L’écrivaine a placé au centre de son roman la catégorie humaine la plus vulnérable de toute société ; et qui plus est, en l’occurrence, de la société d’un pays pauvre : les enfants handicapés mentaux confinés dans un internat que les habitants du quartier appellent d’une manière très politiquement incorrecte une « école des idiots ». S’y trouvent de « vrais » orphelins, mais aussi ceux placés par leurs parents – faute de moyens de les élever. Aussi difficile qu’il soit d’imaginer ce genre d’établissement dans un pays comme la Géorgie où règne le culte de la famille, ils sont néanmoins devenus une réalité dans les années 1990, après la guerre civile. Heureusement, depuis lors, selon mes sources sur place, ils ont pratiquement disparu.

Un problème majeur qui se posait à ce type d’institution était « la suite » : que faire des orphelins après, livrés à une société de plus en plus compétitive ? Trop souvent rien – et c’est la raison pour laquelle Lela, l’héroïne du roman, reste dansl’orphelinat bien après l’âge révolu : elle n’a simplement nulle part où aller. Nana Ekvtimishvili connait bien le sujet, ayant passé son enfance dans la rue où se trouve l’internat qu’elle décrit. Lors de la présentation du livre à Paris elle a expliqué que tous les personnages sont issus de prototypes bien réels ; sauf Lela qui, elle, incarne l’« hybride » de trois personnes différentes. Le roman, traduit par Maïa Varsimanishvili-Raphael et Isabelle Ribadeau Dumas, commence donc par la description de cette rue de Kertch, laquelle « n’est pas une rue comme les autres. C’est la seule rue à porter un nom dans cette banlieue de Tbilissi. <> Dieu sait qui a eu l’idée, dans la Géorgie soviétique de 1974, de baptiser cette rue du nom d’une ville de Crimée. C’est dans cette ville qu’un beau jour d’octobre 1942, quand la mer encore chaude de l’été moutonnait sous la brise, l’armée nazie extermina les cent soixante mille prisonniers qu’elle y avait faits. » On peut en déduire de ce passage que, malgré les efforts de la Géorgie d’aujourd’hui de se distancier du passé soviétique, il la rattrape toujours. Du moins, pour l’instant.

Tous les enfants de l’internat sont présumés « défectueux », mais Nana Ekvtimishvili ne se focalise pas pour autant sur fait – à tel point même que, par moments, leurs réactions et leurs actions paraissent plus « normales » que celles des adultes. Je vous offre comme exemple la discussion des voisins qui cherchent à déculpabiliser un automobiliste ayant provoqué la mort du petit Sergo : « Ce ne doit pas être quelqu’un de mauvais… Apparemment, il n’a pas accepté qu’on mette le cadavre dans un cercueil en zinc, il a demandé un cercueil en bois et a pris en charge les coûts de l’enterrement… S’il n’avait pas été là, on aurait enterré ce malheureux enfant comme on enterre les sans-famille : sans nom et sans pierre tombale. » Que « s’il n’avait pas été là », Sergo serait encore vivant, ce fait est ignoré, si bien que la mort d’un enfant devient un fait divers.

Vous savez peut-être que Lénine considérait le cinéma comme le plus important des arts, étant un art de masse. Je peux donc imaginer que plus nombreux seront les gens qui verront le film de Nana Ekvtimishvili que ceux qui liront son livre. Pourtant, malgré d’indéniables avantages, le cinéma possède au moins un point faible : il ne parvient pas à transmettre au public des odeurs. Or, le livre de Nana Ekvtimishvili en est baigné, bien que, pour la plupart, ces odeurs soient désagréables – à commencer par celle de l’internat saturé par « l’odeur de malpropreté que dégagent les enfants <> et de celle des vêtements lavés avec la même lessive. Ajoutons à cela la puanteur des draps sales, des vielles couettes, des matelas pisseux, des oreillers er de couvertures de laine, transmis d’une génération d’élèves à l’autre… ». Ce mélange nauséabond est impossible à chasser, même en faisant des courants d’air. (Si vous avez eu la chance de visiter la Géorgie, vous en conviendrez avec moi : ce n’est en rien ce genre de mélange que préserve notre odorat !) Sur ce fond, combien sont attirantes les poires du champ d’à coté, mais elles n’ont hélas aucun gout. On dirait que la Nature elle-même se moque des enfants en les privant de ses fruits.

« Les poiriers, délaissés par l’homme, ont des troncs blanc, robustes, noueux. Leurs branches entremêlées descendent jusqu’à terre. Chaque été, ces arbres portent de grosses poires, vertes et lisses. Personne ne les cueille, peut-être parce qu’elles ne parviennent pas à maturité avant le début du froid, ou peut-être parce que l’eau a imbibé la pulpe de cet étrange fruit, le rendant trop aqueux. Si quelqu’un cueille une poire et la mord, il sent immédiatement qu’elle est dure comme du roc. <> Quand Lela traverse le verger en courant, son cœur bat la chamade et elle se demande si elle pourra sortir de ce lieu maudit. Transie de peur, elle imagine que les poiriers l’attraperont et la feront tomber. Le sol mou s’affaissera sous son poids, les racines la couvrirons et la terre spongieuse l’engloutira pour toujours ».

Un axe important du projet littéraire de Nana Ekvtimishvili concerne Irakli, un garçon attachant, dont la mère célibataire le visite rarement puis, sans le prévenir, part en Grèce afin de gagner de l’argent. Les appels téléphoniques d’Irakli à la recherche de sa maman brisent les cœurs. Mais voilà que la fortune semble lui sourire : contre tout attente, c’est lui qu’un couple d’américains souhaite adopter. Portant, à la dernière minute, Irakli s’échappe et rentre à l’internat. Pourquoi ? Est-ce par peur du changement ou dans l’espoir que sa mère lui reviendra un jour ?

Nana Ekvtimishvili soulève dans son roman des thèmes d’une importance et d’une douleur extrêmes. La solitude des enfants sans défense face à la méchanceté et l’impunité de certains adultes. La prostitution enfantine. La violence à l’endroit des plus faibles de la part des adultes tout comme d’autres enfants. La violence qui devient une banalité, presqu’une norme. Ce n’est par hasard si, dès les premiers pages du roman, Lela rêve de tuer Vano, cet enseignant pédophile : toutes les nouvelles filles de l’internat passent par son bureau, comme Lela l’a fait en son temps. Il est extrêmement difficile de lire ces scènes écrites d’une manière visuelle, cinématographique – on imagine bien ce qui s’y passe. Trop bien même. Reste que je regrette qu’à Paris, la modératrice de la rencontre avec Nana Ekvtimishvili se soit concentrée sur ces seules scènes – laissant complètement de côté toute la tendresse et la gentillesse émanant de ce livre et qui, comme des pervenches à travers la neige, y poussent à travers la carapace dure du monde dans lequel ces enfants privés de toute chaleur humaine grandissent prématurément. La seule bonne odeur émane de la cuisine d’une voisine qui cherche toujours à nourrir les orphelins. L’odeur de la maison.

Ce sont ces rayons d’humanité que je considère comme les signes les plus fiables des changements en cours… et pour le mieux ! Combien magnifique est la scène située vers la fin du roman où plusieurs enfants, guidés par une Lela expérimentée, s’aventurent dans le jardin d’un voisin pour y chaparder des cerises. J’en cite pour vous un extrait. Lela « colle sa joue contre l’écorce rugueuse, ferme les yeux et se fige pendant une seconde. Elle enlace l’arbre comme s’il était un être vivant qu’elle retrouvait après de longues années de séparation. Le cerisier est toujours le même, immuable, comme si cette rencontre l’avait laissé muet et intimidé. Seule la brise caresse délicatement ses branches. <> L’arbre chargé de voleurs oscille doucement, mais ses racines le maintiennent solidement arrimé à la terre. Il a reçu les petits visiteurs comme une mère reçoit ses enfants affamés, de retour à la maison ; il les cajole, les mets sur ses genoux et leur parle en murmurant, pour ne pas effrayer les voisins et ne pas attirer le mauvais œil. Les feuilles bruissent. Une branche craque sous un pied. Tous se pétrifient et retiennent leur souffle, dans l’attente d’un incident. Mais le silence règne tout autour et l’on n’entend que les cigales se disputer ».

N’est-ce pas magnifique ? Et ne trouvez-vous pas que cette image est plus forte que le style du récit délibérément dur ? Qu’elle révèle l’essentiel : la fragilité des enfants abandonnés qui ont tant besoin d’être aimés, caressés, protégés ?

Alors, comme on dit en Géorgie : levons nos verres à ce que les internats deviennent un phénomène du passé ; à ce que tous nos enfants grandissent en amour en en sécurité, et à ce que les fruits les plus sucrés soient toujours en abondance dans leurs assiettes. De notre table à la vôtre, et vice versa.

P.S. Chers lecteurs, avec ce toast, je mets fin à mon blog pour l’année 2023 et profite de l’occasion pour partager une chose avec vous. Depuis plusieurs mois je reçois des messages émanant de lecteurs qui me demandent d’écrire davantage. Plus souvent. J’en serai ravie, mais pour cela je devrais m’adjoindre une aide. Si donc vous pensez à des personnes autour de vous susceptibles d’être intéressées par la sponsorisation de ce blog ou par l’adjonction de publicités sur cette page, vos idées sont les bienvenues ! Je vous donne un rendez-vous en janvier, vous remercie de votre soutien et vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2024.

COMMENTAIRES RÉCENTS