ABONNEZ-VOUS À CE BLOG PAR E-MAIL

L’accent russe | Le blog de Nadia Sikorsky

(c) N. Sikorsky

(c) N. Sikorsky Cette organisation, créée en 1989 avec l’aide active de l’Académicien Andreï Sakharov, Prix Nobel de la paix, avait pour but initial une collecte de fonds pour un monument aux victimes de la terreur stalinienne et autres répressions politiques de l’époque soviétique. Aujourd’hui elle est le porte-voix de tous les oppressés en Russie. L’intelligentsia, en Russie et ailleurs, est outrée, mais pas des masses populaires. Les USA et l’EU, ainsi que la présidente de l’OSCE ont demandé aux autorités russes de renoncer à leurs plans. Pas de réponse. Le verdict de la Cour suprême sera annoncé dans quelques jours et l’espoir, bien que minuscule, existe encore. Mais quoi qu’il arrive, il est génial, qu’on ait parlé hier du Mémorial à Montricher. Perfect timing ! Plus que parfait.

Mais c’est bien le livre qui a reçu le Prix, parlons-en donc. Je l’ai lu en original russe, avec le même émoi, avec le même spasme dans la gorge que quand je lisais, en 2013, «La Grande Terreur en URSS 1937-1938» édité par un photographe polonais Tomasz Kizny et publié par les Éditions Noir sur Blanc. Le préface à cette imposante édition a été écrite par Arseny Roginsky, le feu président du Memorial, et il y a quelques jours on a trouvé la signature de M. Kizny sous la lettre ouverte en soutien de Memorial, parue dans le journal polonais Gazeta Wyborcza. Ironie du sort ! Les deux livres sont basés sur des documents écrits et oraux, ce qui les rend d’autant plus impressionnants. Et stupéfiants.

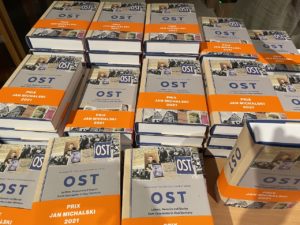

Que signifie cette abréviation « OST » qui figure dans le titre du livre lauréat ? C’est le « logo » de Ostarbeiter, littéralement « travailleurs de l’Est ». C’est ainsi qu’étaient désignés des citoyens de l’Europe de l’Est, notamment d’Union soviétique, qui furent déportés, suite à l’occupation de leurs pays par les Nazis après 1941, pour être soumis au travail obligatoire sur tout le territoire du Troisième Reich. Équivalent de l’étoile jaune ou de la lettre « J », ce signe devait être porté dans la plupart des cas. 3,2 mln des citoyens soviétiques étaient concernés. 3,2 mln sur 60 mln de ceux qui se sont trouvés sur les territoires occupés par les nazis après le début de la guerre. Plus de 2 millions sont rentrés après 1945, avec le statut peu clair et limités dans leurs droits. C’est à eux que l’ouvrage collectif d'Alena Kozlova, Nikolai Mikhailov, Irina Ostrovskaya et Irina Scherbakova est dédié.

Cette organisation, créée en 1989 avec l’aide active de l’Académicien Andreï Sakharov, Prix Nobel de la paix, avait pour but initial une collecte de fonds pour un monument aux victimes de la terreur stalinienne et autres répressions politiques de l’époque soviétique. Aujourd’hui elle est le porte-voix de tous les oppressés en Russie. L’intelligentsia, en Russie et ailleurs, est outrée, mais pas des masses populaires. Les USA et l’EU, ainsi que la présidente de l’OSCE ont demandé aux autorités russes de renoncer à leurs plans. Pas de réponse. Le verdict de la Cour suprême sera annoncé dans quelques jours et l’espoir, bien que minuscule, existe encore. Mais quoi qu’il arrive, il est génial, qu’on ait parlé hier du Mémorial à Montricher. Perfect timing ! Plus que parfait.

Mais c’est bien le livre qui a reçu le Prix, parlons-en donc. Je l’ai lu en original russe, avec le même émoi, avec le même spasme dans la gorge que quand je lisais, en 2013, «La Grande Terreur en URSS 1937-1938» édité par un photographe polonais Tomasz Kizny et publié par les Éditions Noir sur Blanc. Le préface à cette imposante édition a été écrite par Arseny Roginsky, le feu président du Memorial, et il y a quelques jours on a trouvé la signature de M. Kizny sous la lettre ouverte en soutien de Memorial, parue dans le journal polonais Gazeta Wyborcza. Ironie du sort ! Les deux livres sont basés sur des documents écrits et oraux, ce qui les rend d’autant plus impressionnants. Et stupéfiants.

Que signifie cette abréviation « OST » qui figure dans le titre du livre lauréat ? C’est le « logo » de Ostarbeiter, littéralement « travailleurs de l’Est ». C’est ainsi qu’étaient désignés des citoyens de l’Europe de l’Est, notamment d’Union soviétique, qui furent déportés, suite à l’occupation de leurs pays par les Nazis après 1941, pour être soumis au travail obligatoire sur tout le territoire du Troisième Reich. Équivalent de l’étoile jaune ou de la lettre « J », ce signe devait être porté dans la plupart des cas. 3,2 mln des citoyens soviétiques étaient concernés. 3,2 mln sur 60 mln de ceux qui se sont trouvés sur les territoires occupés par les nazis après le début de la guerre. Plus de 2 millions sont rentrés après 1945, avec le statut peu clair et limités dans leurs droits. C’est à eux que l’ouvrage collectif d'Alena Kozlova, Nikolai Mikhailov, Irina Ostrovskaya et Irina Scherbakova est dédié.

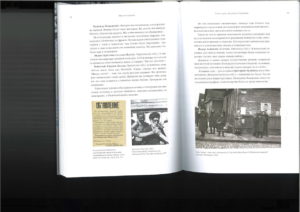

Les auteurs ne qualifient leur ouvrage ni comme une étude historique ni comme un recueil des documents d’archives. Ils l’appellent une « mosaïque », et c’est bien le nom juste car les sources d’information sont variées : des lettres, des cartes postales, quelques documents, les rares journaux intimes, mais surtout des témoignages oraux des survivants qui ont souvent préféré détruire toute trace matérielle de ce chapitre de leur vie. Leurs mémoires sont donc leurs seuls documents, et ceux qui sont inclus dans le livre n’est que le haut de l’iceberg, car une énorme masse de cette mémoire collective est perdue à jamais.

On peut s’en étonner – le peut-on vraiment ? – que l’idée de s’intéresser au destin de ces victimes de l’esclavage moderne n’est pas venue d’eux-mêmes ou de leurs proches, ni des autorités russes, mais des députés du Bundestag allemand. Grâce à eux les survivants ont reçu des compensations financières et le travail des historiens a commencé. Ce travail a pris des années. 25 ans, pour être exacte.

Ce livre m’a appris pleine de choses et a confirmé des informations vaguement connues. Malgré la diversité des témoignages je suis frappée par un nombre de points communs. Le premier : le destin collectif de ces gens a été tout simplement effacé de l’espace public car il s’écartait de l’image de la guerre cultivée par les autorités. Et ceci malgré le fait, comme le soulignent à juste titre les auteurs, que déjà au procès de Nürnberg l’esclavage en masse figurait dans la longue liste des accusations contre le Troisième Reich. Ceux parmi les Ostarbeiter qui ont pu revenir chez eux, étaient dans les meilleures des cas étiquetés comme des « rapatriés », ils n’étaient pas intégrés dans les célébrations annuelles de la Journée de la victoire, le 9 mai, car ils n’étaient pas considérés comme victimes, ni participants, ni vétérans de la guerre. Le deuxième point commun : tous ces gens sont unis par une blessure inguérissable qui provient du fait que leurs souffrances ne sont pas reconnues par leur patrie, qu’au retour à la maison ils ont été traités comme des traitres, « des pétasses allemandes » par les leurs – comme auparavant « de porcs russes » par les allemands. Le troisième point : tous ces gens sont unis par le sentiment de culpabilité, le sentiment inexplicable par la logique mais que chaque soviétique, y compris moi-même, peut comprendre. Ils se sentent coupable du fait que, adolescents, ils se sont laissés emmener en Allemagne – comme du bétail, dans des wagons pour le bétail. Ils se sentent coupables de n’être pas morts. Et le quatrième point commun : la peur. La peur qui les accompagna toute leur vie. La peur devant tout ce que la vie peut encore les réserver.

Les auteurs ne qualifient leur ouvrage ni comme une étude historique ni comme un recueil des documents d’archives. Ils l’appellent une « mosaïque », et c’est bien le nom juste car les sources d’information sont variées : des lettres, des cartes postales, quelques documents, les rares journaux intimes, mais surtout des témoignages oraux des survivants qui ont souvent préféré détruire toute trace matérielle de ce chapitre de leur vie. Leurs mémoires sont donc leurs seuls documents, et ceux qui sont inclus dans le livre n’est que le haut de l’iceberg, car une énorme masse de cette mémoire collective est perdue à jamais.

On peut s’en étonner – le peut-on vraiment ? – que l’idée de s’intéresser au destin de ces victimes de l’esclavage moderne n’est pas venue d’eux-mêmes ou de leurs proches, ni des autorités russes, mais des députés du Bundestag allemand. Grâce à eux les survivants ont reçu des compensations financières et le travail des historiens a commencé. Ce travail a pris des années. 25 ans, pour être exacte.

Ce livre m’a appris pleine de choses et a confirmé des informations vaguement connues. Malgré la diversité des témoignages je suis frappée par un nombre de points communs. Le premier : le destin collectif de ces gens a été tout simplement effacé de l’espace public car il s’écartait de l’image de la guerre cultivée par les autorités. Et ceci malgré le fait, comme le soulignent à juste titre les auteurs, que déjà au procès de Nürnberg l’esclavage en masse figurait dans la longue liste des accusations contre le Troisième Reich. Ceux parmi les Ostarbeiter qui ont pu revenir chez eux, étaient dans les meilleures des cas étiquetés comme des « rapatriés », ils n’étaient pas intégrés dans les célébrations annuelles de la Journée de la victoire, le 9 mai, car ils n’étaient pas considérés comme victimes, ni participants, ni vétérans de la guerre. Le deuxième point commun : tous ces gens sont unis par une blessure inguérissable qui provient du fait que leurs souffrances ne sont pas reconnues par leur patrie, qu’au retour à la maison ils ont été traités comme des traitres, « des pétasses allemandes » par les leurs – comme auparavant « de porcs russes » par les allemands. Le troisième point : tous ces gens sont unis par le sentiment de culpabilité, le sentiment inexplicable par la logique mais que chaque soviétique, y compris moi-même, peut comprendre. Ils se sentent coupable du fait que, adolescents, ils se sont laissés emmener en Allemagne – comme du bétail, dans des wagons pour le bétail. Ils se sentent coupables de n’être pas morts. Et le quatrième point commun : la peur. La peur qui les accompagna toute leur vie. La peur devant tout ce que la vie peut encore les réserver.

Vera Michalski-Hoffmann salue les lauréates (c) N. Sikorsky

Vera Michalski-Hoffmann salue les lauréates (c) N. Sikorsky L'ensemble vocal de Lausanne a appris le russe pour l'occasion (c) N. Sikorsky

L'ensemble vocal de Lausanne a appris le russe pour l'occasion (c) N. Sikorsky (c) Eric Boulatov/Skopia

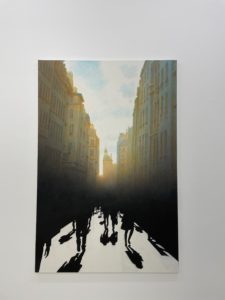

(c) Eric Boulatov/SkopiaGalerie genevoise Skopia présente une exposition d’Eric Boulatov. Aujourd’hui, on le qualifie de peintre célèbre, voire de grand artiste. Ses œuvres se vendent aux enchères pour des millions de dollars, elles sont conservées dans les collections des musées les plus prestigieux, et posséder un Boulatov est une chance pour un collectionneur car, en plus de soixante ans d’activité, l’artiste n’a créé que moins de trois cents œuvres. Cependant, la reconnaissance de son talent n’a pas été immédiate, et elle n’a pas eu lieu dans son pays. Il s’est écoulé trente et un ans entre l’exposition collective de Moscou, en 1957, où ses travaux ont été présentés pour la première fois, et sa première exposition personnelle à Zurich, dans le très prestigieux musée Kunsthalle. C’est là que tout a commencé…

Les tableaux d’Erik Boulatov, peints dans une manière profondément singulière, sont toujours reconnaissables, impossible de les confondre avec l’œuvre d’un autre. Si l’on essaie de les disséquer, deux éléments toujours présents sautent aux yeux : surface plane et espace. Parfois quelques mots – un, deux, trois, pas plus. C’est laconique et clair, et l’effet produit sur le spectateur est hypnotique : on a envie d’entrer dans la toile, de pénétrer dans ses profondeurs, de s’y perdre. Peut-être cette simplicité et cette clarté apparentes lui viennent-elles de l’époque où, diplômé de l’Institut des beaux-arts Sourikov, il gagnait sa vie en illustrant des livres pour enfants aux éditions Malych. Ou peut-être que telle est sa vision du monde, simple et nette.

Quand on rencontre l’artiste, on est frappé de constater que ces énormes toiles ont été créées par un homme si frêle, aux yeux perçants et au sourire doux, désarmant. Agé aujourd’hui de 88 ans il continue à travailler. C’est avec émotion que je partage avec vous l’interview fait à Genève, en 2018, qui reste de l’actualité (en traduction de Galina Ackerman).

Erik Vladimirovitch, vos admirateurs sont inquiets : pourquoi avez-vous créé si peu de tableaux pendant votre longue carrière ?

J’aurais été heureux de pouvoir travailler plus vite. Mais je n’y arrive pas, simplement parce que je n’arrive pas à réaliser tout de suite ce dont j’ai envie, ce dont j’ai besoin. Le travail commence par une image, qui apparaît dans ma conscience ou dans mon subconscient, mais en tout cas, je la vois nettement. Or, quand j’essaie de la matérialiser, cela ne marche pas. Il est rare que quelque chose en résulte aussitôt. Généralement, je fais plusieurs dessins préparatoires dans lesquels je cherche comment a été conçue cette image, car essayer de la rendre directement dans un tableau c’est un supplice. En revanche, en faisant de petits dessins, cela avance plus vite, mais il faut en faire beaucoup, jusqu’au moment où je vois que c’est ressemblant, que je reconnais l’image ! Je peux alors me mettre à peindre un grand tableau. D’ailleurs, ces grands tableaux, je les réalise assez vite. Donc, si je n’arrive pas à faire plus de tableaux, ce n’est pas par fainéantise. Je fais des efforts !

Nul n’en doute ! Merci pour ce que vous avez déjà créé et pour ce qui nous attend encore. Vous êtes lié à la Suisse d’une façon particulière et depuis longtemps : c’est ici, à Zurich, en 1988, qu’a eu lieu votre première exposition personnelle, qui marque le début de votre carrière internationale. Vos œuvres sont plusieurs fois plus nombreuses dans les collections suisses, muséales et privées (à Berne, Bâle, Genève, Zurich), que dans tout l’espace postsoviétique. Lorsque vous entendez le mot « Suisse », quelle est l’image qui surgit devant vos yeux ?

La Suisse… (Il réfléchit.) Je ne sais pas… C’est ma deuxième patrie, je lui suis très reconnaissant et j’y viens toujours avec bonheur. J’ai essayé de la peindre, j’ai été très impressionné par le lac Léman, par la vue sur le lac depuis Lausanne, et ces cygnes, ces montagnes… Quelle beauté ! Mais je n’y arrive pas… Quant à l’image que j’en ai, c’est justement ce lac plus les montagnes.

Malgré votre amour pour la Suisse, vous préférez vivre à Paris, à la différence de tant de Russes célèbres ayant choisi le pays alpin…

Ni moi ni Natacha, ma femme, n’avons jamais envisagé de nous installer ici. Lorsque je suis allé en Suisse pour la première fois, c’était pour travailler, pas pour émigrer. D’ailleurs, personne ne m’a proposé d’y rester. On nous a invités en Allemagne, en France, mais nous avons d’abord choisi New York. Nous y avons vécu un an et demi, et nous avons alors compris que notre place était tout de même en Europe : nous nous sentions européens, et l’Amérique nous était étrangère. À l’époque Paris nous a semblé être la ville qui convenait le mieux.

Vous êtes une parfaite illustration de l’expression « Nul n’est prophète en son pays ». Vous y avez été reconnu, compris (par ceux qui le peuvent) et apprécié assez récemment, bien plus tard qu’en Occident. Et comme votre cas est hélas loin d’être unique, on peut parler de phénomène. Comment expliquez-vous cette « particularité de la mentalité russo-soviétique » ?

Oh, je n’en sais rien… Mais je ne suis pas persuadé que ce soit un phénomène typiquement russe, c’est propre aux gens en général et cela se manifeste dans d’autres cultures. Peut-être tout cela a-t-il un lien avec les particularités culturelles de chaque nation, mais je n’y ai jamais vraiment réfléchi. Pour ce qui me concerne moi, cela venait du système soviétique, de l’idéologie soviétique, et non de la société russe.

(c) Eric Boulatov/Skopia

(c) Eric Boulatov/SkopiaÊtes-vous fâché ?

Pas du tout, pourquoi l’être ? J’ai toujours été prêt à ne jamais pouvoir montrer ce que je faisais, à ne jamais pouvoir vivre de mon art. Ce qui est arrivé est un cadeau du destin, un véritable bonheur… C’est comme une deuxième vie : la première s’est terminée et la seconde a commencé.

Ces dernières années, vous êtes un invité de marque en Russie, vous faites partie du patrimoine national. À votre avis, est-ce véritablement une « Russie nouvelle » qui vous accueille, ou bien seules les enseignes ont changé, mais l’essence est la même ?

On ne peut pas dire que l’on ait changé l’enseigne mais pas l’essence. Tant que les frontières restent ouvertes et que nous pouvons circuler librement, cela n’a rien à voir avec le système soviétique. Généralement, ceux qui prétendent cela sont ceux qui ne l’ont pas connu. Or, moi, je me souviens encore des dernières années staliniennes. Ceux qui n’ont pas connu cette réalité-là peuvent encore nourrir des illusions et garder de tendres souvenirs du système soviétique ; moi, je ne les ai pas. Certes, il y a une menace nationaliste, il y a une menace de retour dans le passé, et c’est très inquiétant. Mais, comme je l’ai dit, tant que les frontières resteront ouvertes, il n’y aura pas de retour au système soviétique. D’un autre côté, ma dernière exposition au Manège [salle d’exposition à Moscou, ndlr] m’a montré à quel point les jeunes ont besoin d’art, comme ils y aspirent. Pour moi, ce fut une joie, je ne m’y attendais pas du tout. De jeunes artistes et des jeunes en général s’intéressaient à mon travail, me demandaient de faire des conférences, m’écoutaient attentivement. Cela m’a immensément surpris !

On entend beaucoup de discours sceptiques selon lesquels les jeunes n’auraient besoin de rien et que l’art aurait disparu… C’est faux ! Beaucoup de jeunes n’en ont pas besoin, sans doute, mais beaucoup en ont, eux, besoin, et je l’ai vu de mes yeux. Je m’intéresse au parcours de plusieurs jeunes artistes russes, j’ai mes sympathies et mes antipathies, bien entendu. Je reste en contact avec quelques-uns, et je regrette que mes séjours en Russie, trop courts, ne me permettent pas d’élargir ce cercle. De manière générale, je trouve que la vie culturelle en Russie est plus intéressante actuellement que, par exemple, à Paris.

Cela donne de l’espoir, n’est-ce pas ?

Bien sûr, car ces jeunes sont notre avenir. Grâce à eux, je ne peux partager entièrement le scepticisme avec lequel on considère la situation actuelle en Russie. Certes, cette situation est compliquée et le sentiment d’être entouré d’ennemis provoque le besoin de cohésion nationale autour du gouvernement, quel qu’il soit. C’est dans ce contexte, avec cette idée d’un entourage hostile, que le nationalisme redresse la tête à l’intérieur, un vilain nationalisme soviétique. Je pense que l’Europe commet une grosse erreur en se comportant ainsi qu’elle le fait vis-à-vis de la Russie. Ce sont précisément les contacts, les échanges qui peuvent faire évoluer les consciences et stimuler le développement de la démocratie, etc. Au contraire, rejeter la Russie provoque une hostilité naturelle en retour. C’est là que réside le danger.

Malgré la négation de tout ce qui est soviétique, vos œuvres, d’une certaine manière, sont un monument à cette époque, comme le montre, par exemple, votre représentation du label de qualité d’URSS. Pourquoi ? Vous n’arrivez pas à oublier ?

Les œuvres dont vous parlez ont été réalisées à l’époque soviétique. Depuis sa disparition, je n’ai pas repris ce thème. Je pense qu’il ne faut pas le faire. Je n’ai jamais voulu esthétiser ces années, seulement les exprimer. Si mes œuvres vivent et produisent une impression, c’est que j’ai exprimé cette époque, je l’ai saisie. Et si elle s’est arrêtée, alors c’est pour toujours. Si j’ai fait un tableau, il a défini son époque, lui a donné un nom. Et si cela n’a pas été fait, l’époque passera sans être identifiée, comme ce fut le cas de nos années 1990. Or, quelle époque unique et surprenante c’était ! Il n’y a jamais rien eu de pareil dans le passé, et cela ne reviendra plus ! Les jeunes artistes de cette époque, qui étaient tenus de la capter, me disaient : « C’était facile pour vous à l’époque soviétique, quand tout était clair ! » Mais qu’est-ce qui était clair ?! C’était précisément très difficile d’oser dire quelque chose de soi-même, dans sa langue propre, et de ne pas en avoir honte. Car nous avions tous honte : nous pensions que tout ce qui était bien appartenait au passé ou venait de l’étranger, tandis que chez nous, tout était médiocre – et la langue et la culture. Un véritable artiste se doit de ne pas prêter attention à cela, son regard doit être tourné vers l’éternité.

Que pensez-vous du rôle de la religion dans la société russe actuelle, et en particulier, des cas de plus en plus fréquents de groupes d’activistes orthodoxes exerçant des pressions sur le domaine culturel ?

Je considère que la position de l’Église en général n’est pas agréable du tout et qu’elle joue un vilain rôle dans le domaine culturel. L’État ne doit pas intervenir non plus dans ces affaires-là : s’il le fait, cela brouille les cartes. D’un autre côté, l’artiste doit aussi s’interdire toute incartade qui pourrait véritablement offenser les sentiments des croyants – telle est ma conviction intime. S’il n’aime pas le comportement de l’Église, il a le droit d’exprimer son opinion, mais il faut pour cela trouver un moyen convenable. Car la religion, la foi, ce sont des convictions dont on ne peut se moquer. Si un créateur veut dire quelque chose dans cette situation complexe et épineuse, il doit se comporter en artiste, ce qui veut dire trouver une forme artistique, une image qui exprime ses pensées et ses sentiments. Dans les arts plastiques, c’est l’image qui prime, la parole, l’interprétation sont toujours secondaires. Et si un artiste agit en tant que citoyen ou simplement en tant qu’homme vivant dans ce pays et qui, à ce titre, a le droit de s’exprimer, il doit assumer l’entière responsabilité civique de ses actes. Il ne doit pas venir crier, après coup, qu’on lui cloue le bec, il ne doit pas se cacher derrière l’art. Un acte civique doit être perçu comme tel.

(c) Eric Boulatov/Skopia

(c) Eric Boulatov/SkopiaMais où passe la frontière ? Nous connaissons tous le fameux vers de Nekrassov : « Tu peux ne pas être poète, mais tu dois être citoyen. » Que faire, quand tout est entremêlé ? Quelle est la ligne à ne pas franchir lorsqu’on exprime une position civique dans une œuvre artistique ?

Lorsqu’un artiste exprime sa position par le biais de l’art, c’est de l’art. Mais s’il fait un geste, une action qu’il déclare être artistique, c’est autre chose. Oui, la ligne de démarcation est difficile à sentir, parfois ambiguë, mais elle existe, et l’artiste ne peut pas ne pas en être conscient. En règle générale, la situation est souvent discutable quand un jeune artiste veut attirer l’attention – par tous les moyens ! Pour y parvenir, un scandale est ce qu’il y a de plus simple et de plus direct. Sachant pertinemment qu’il va provoquer un scandale, l’artiste fait une action en prétendant que c’est de l’art. C’est indécent, et la responsabilité de l’artiste est ici largement engagée. Bien sûr, l’État ne doit pas se mêler des affaires artistiques, mais il ne faut pas le provoquer délibérément, sinon, les torts sont partagés. Pour finir, quand cet artiste se retrouve persécuté, quand il est condamné, voire emprisonné, on est bien obligé de le défendre, même si on n’en a pas envie. Mais il le faut ! C’est pourquoi l’artiste n’a pas le droit de créer de telles situations.

Vous êtes également célèbre pour vos grandes œuvres graphiques, et ces derniers temps, de nouveaux sujets sont apparus dans vos créations : des fleurs, des paysages. Y a-t-il une explication à cela ?

Je travaille avec le matériel que la vie me donne. Et la vie change.

Vous voulez dire que vous avez récemment commencé à remarquer les fleurs et les petits ponts auxquels vous ne prêtiez pas attention auparavant, en créant des paysages que l’on pourrait qualifier de sociaux et en leur donnant des titres comme : Attention ! ou Ne pas s’adosser ! ?

C’est possible. Vous savez, j’adore Une petite cour à Moscou, le tableau de Polenov. C’est une œuvre charmante où Moscou est représentée comme un village. Moi, j’ai peint ma propre « cour à Moscou », c’est une cour d’aujourd’hui, entourée d’immeubles et remplie de voitures. La cour de notre immeuble moscovite. Il me semble que c’est réussi. Naturellement, ce tableau porte un autre message que celui de mon Danger !, car, justement, je n’y vois aucun danger. Par contre, j’ai un tableau intitulé Bonne année ! dans lequel je perçois un danger, que j’ai essayé d’exprimer, et qui existe aussi bien en Russie qu’en France : il y a le pressentiment d’une explosion. J’ai peint ce tableau la veille d’un attentat terroriste.

Il y a quelques années, j’ai travaillé à une œuvre intitulée Notre temps est venu, où j’essayais d’exprimer la situation russe actuelle, le passage d’une époque à l’autre. De sorte que, dans un sens, je poursuis ma ligne artistique, mais peut-être d’une autre façon.

Et puis, j’ai toujours eu envie de peindre un simple paysage russe. Jusque-là, je n’y arrivais pas. Mais ces derniers temps, j’ai enfin réussi, et j’en ai même fait plusieurs.

Quels sont les projets artistiques qui seront organisés pour votre anniversaire ?

En novembre, au centre Eltsine d’Ekaterinbourg, ma ville natale, se tiendra la première rétrospective de mes dessins – de toute ma vie. En avril 2019, une exposition dans la grande salle du Manège sera consacrée à mes œuvres des dernières années. Je sais également que quelques-unes seront présentées au prochain ArtBasel.

Pouvez-vous nous parler de ce qui vous a le plus impressionné récemment ?

Il y a quelques années, je me suis retrouvé dans une usine métallurgique abandonnée dans les Pyrénées françaises qu’un riche Français essayait de transformer en centre culturel. Cet espace a m’a laissé une très forte impression, car il m’a semblé refléter ce qui se passe actuellement en Europe et dans le monde : d’une part, l’abandon, et d’autre part, le début de quelque chose de nouveau, qui porte un espoir.

Là-bas, avec l’artiste Andreï Molodkine, j’ai créé une œuvre de grandes dimensions, et qui est très importante pour moi. Pendant plusieurs années, j’ai travaillé sur l’espace du tableau afin de l’ouvrir au spectateur, pour qu’il puisse y entrer, pour ainsi dire. Car qu’est-ce qu’un tableau ? C’est une surface plane à partir de laquelle nous construisons un espace imaginaire – soit vers l’intérieur, soit en direction du spectateur. Et j’ai eu l’idée de donner à cette surface une incarnation matérielle pour vérifier si elle pouvait tenir, s’il y avait un lien entre elle et l’espace, et plus généralement, pour savoir ce qui allait arriver.

L’année dernière, cette œuvre fut présentée à la Tate Modern, à Londres, ou, plus exactement, devant son entrée. Ce sont d’énormes lettres coulées en métal qui forment le mot VPERED (« En avant ! »), répétées sept fois et posées en cercle. Lorsqu’on se trouve au milieu du cercle, on perçoit une sorte de mouvement absurde autour de soi : on vous dit « En avant, en avant », mais vous vous retrouvez loin en arrière. C’est une course irrationnelle, en tournant en rond. J’étais curieux de voir ce que cela pouvait donner non pas sur la surface d’un tableau, mais dans l’espace d’une ville réelle. Les gens ont tout de suite commencé à « apprivoiser » ces lettres, surtout les enfants qui grimpaient dessus et se laissaient glisser pour redescendre. L’œuvre s’est remplie de vie.

Je continue à avancer dans cette direction, en créant des œuvres volumineuses qui reposent toujours sur une place centrale.

« Une course irrationnelle, en rond » : c’est comme cela que vous percevez notre vie contemporaine ?

Tout à fait. Pour l’instant, je ne vois aucun développement positif.

En regardant vos tableaux, on a le sentiment que vous peignez en regardant en arrière, mais en vous projetant dans l’avenir. Vous êtes un homme qui a vécu une longue vie et qui a connu beaucoup de changements. Quel est votre rapport au temps, à notre époque éphémère ?

C’est probablement mon âge qui parle. Par exemple, mon tableau Comment sais-je vers où ? Qu’est-ce que j’en sais, vers où ? Je ne sais pas, personne ne le sait. Je suis seulement intimement persuadé que là, derrière l’horizon, il y aura quelque chose, que rien n’est terminé avec la mort, mais qu’une chose nouvelle s’ouvrira et qu’elle sera essentielle.

PS L’exposition à la galerie Skopia présente quelques « classiques » d’Eric Boulatov mais aussi des oeuvres récents, crées pendant les deux dernières années. La porte est présente dans plusieurs parmi elles - la porte qui mène soit dans un petit jardin bien russe, ou dans le monde de Velasquez ou encore derrière l’horizon… Ouvrez les portes -jusqu'à 23 décembre.

Abribus décoré d'une peinture murale basée sur la série américaine The Simpsons. L'inscription en ukrainien signifie: "Transformons ensemble la New York ukrainienne!" © Niels Ackermann / Lundi13

Abribus décoré d'une peinture murale basée sur la série américaine The Simpsons. L'inscription en ukrainien signifie: "Transformons ensemble la New York ukrainienne!" © Niels Ackermann / Lundi13Dans quelques jours les États-Unis ouvriront leurs frontières aux Européens vaccinés. OK ! mais ce n’est pas à l’Ouest que je veux vous emmener aujourd’hui en suivant ce guide inattendu qui correspond si parfaitement à cette ville aussi inattendue qu’il décrit en texte et en photos (« New York, Ukraine. Guide d’une ville inattendue », paru aux Éditions Noir sur Blanc et disponible en librairie dès aujourd’hui). Donc pas à l’Ouest mais bien au contraire, à l’Est, à New York (ou, plus précisément, Niou-Iork) dans la région de Donetsk, à 4 km de la ligne de front, en plein cœur du conflit russo-ukrainien. Niou-Iork ressemble comme deux gouttes d’eau aux très nombreuses villes de province en Ukraine, Russie, Belarus… Faute d’Empire State Building, de Central Park et du Hudson, ses quelques douze mille habitants se contentent d’une Maison Unger, d’une usine de phénol et d’une petite rivière Kryviy Torets.

A quoi cette bourgade doit-elle l’honneur d’avoir été remarquée par un photographe suisse, Niels Ackermann, lauréat du Swiss Press Photo 2016, et son compère Sébastien Gobert, voyageur et journaliste ? (Tous deux se sont installés en Ukraine depuis des années et ont co-signé Looking for Lenin, chez Noir sur Blanc, en 2017) ? Réponse : à son nom, évidemment. Car son histoire mérite, effectivement, d’être racontée.

Les lecteurs réguliers de ce blog se souviennent peut-être que, dans les années 1760, beaucoup d’Allemands avaient quitté leur terre natale pour se rendre en Russie où Catherine la Grande leur promettait des terres fertiles russes et son patronat impérial. Ce sont ces colons allemands, et plus précisément les mennonites, qui ont créé cette petite ville et l’ont appelée New York – ce nom si étranger a été préservé, contre vents et marées, pendant plus de deux siècles. Jusqu’en 1951, quand il a été remplacé par un nom plus politiquement correct et plus phonétiquement acceptable : Novhorodske – traduction littérale de « nouvelle ville » en ukrainien.

Le temps a passé, l’Union soviétique n’est plus, l’Ukraine est devenue indépendante… Le conflit armé entre l’Ukraine et la Russie a éclaté en 2014. Peu après une loi a été adoptée dite de la « décommunisation » - visant entre autres à rendre leur nom d’origine aux villes ukrainiennes. C’est alors que certains des habitants de Novhorodske décidèrent de redevenir newyorkais. Pas tous - certains estimant qu’il y avait d’autres préoccupations bien plus urgentes, et d’autres ne souhaitant pas être transportés soudainement en Amérique.

Sébastien Gobert a été le premier à avoir visité Novhorodske, en 2017. « Il en était rentré les yeux pleins d’étoiles », - se souvient Niels Ackermann, qui a refait le voyage, une année plus tard. Obtenir ce changement de nom leur paraissait très aléatoire et peu probable mais ils avaient été touchés par l’énergie des habitants et leur enthousiasme. L’idée de réaliser un guide original s’imposa alors avec force en eux. Sébastien se mit à écrire les textes, et Niels – à photographier abondamment alentour. Le livre contient plus de 80 photographies.

Mais ! Le 3 février 2021 le Comité du parlement ukrainien sur l'organisation du pouvoir de l'État, l'autonomie locale, le développement régional et l'urbanisme a approuvé, par 18 voix contre 1, la demande de changement de nom de la localité en New York , soumise par l'administration locale. C’était un grand pas, mais la route bureaucratique paraissait encore bien longue.

« Le 1er juillet 2021 nous sommes arrivés à Novhorodske pour continuer notre travail, - me raconte Niels Ackermann. – Nous étions en train de parler avec Tetyana Krasko, une des initiatrices du projet du changement du nom de la ville lorsqu’un message s’annonça sur son téléphone portable. Incrédule, elle se mit à le lire à haute voix pour nous : « ce jour-même, le parlement ukrainien a formellement rendu à la ville son nom d'origine, Niu-York. C’est ainsi que Sébastien et moi, étant arrivés le matin dans une ville, avons fini la journée dans une autre sans avoir effectué le moindre déplacement. »

Ce n’est pas demain qu’une nouvelle destination « New York, Ukraine » surgira sur les sites tels Booking.com. Mais le guide existe déjà pour vous raconter l’histoire, la géographie, vous conseiller où manger, où sortir, où dormir… Ce dernier point est un peu problématique car il n’y pas d’hôtel à New York, ni dans les 20 km autour. Du moins, pour l’instant. En revanche, il y a un « hub » où des hôtes très accueillants vous proposeront un lit.

Ce livre vous fera rire et peut-être même pleurer. En tout cas, il vous forcera à admirer ces modestes et touchants nouveaux new-yorkais qui, dans des conditions parfois insupportables, ne baissent pas les bras et ne perdent pas l’espoir.

Venez à leur rencontre le 4 novembre, dès 18 h, à la galerie Large Kiosque (18 rue Philippe-Plantamour, 1201 Genève) et dans les librairies.

Dmitry Mouratov (Wikipedia)

Dmitry Mouratov (Wikipedia)La seule et brève mention de l’attribution du Prix Nobel de la Paix au journaliste russe Dmitri Mouratov a provoqué une avalanche de « likes » sur la page Facebook de Nasha Gazeta, ainsi qu’un vif échange d’opinions.

Le Comité norvégien à Oslo venait, en effet, d’annoncer, le 8 octobre dernier, les nouveaux lauréats du Prix Nobel de la paix – le plus politisé et le plus souvent contesté des cinq prix établis selon le testament d’Alfred Nobel, rédigé par ce chimiste et philanthrope suédois à Paris, le 27 novembre 1895. Dans son Le Monde d'hier. Souvenirs d'un Européen, Stefan Zweig affirme que c’est Bertha von Suttner qui aurait influencé la fondation de ce prix en convainquant Alfred Nobel de réparer « le mal qu'il avait causé avec sa dynamite ».

Henri Dunant, que vous connaissez tous, fut le premier à recevoir le Prix Nobel de la paix, en 1901. Le premier journaliste à le mériter fut l’allemand Carl von Ossietzky, pour sa lutte contre le réarmement de l’Allemagne, en 1935. Cette année, le prix a récompensé deux journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dmitri Mouratov, pour « leur combat courageux pour la liberté d’expression » menacée par la répression, la censure, la propagande et la désinformation. Mouratov est le troisième Russe à recevoir ce prix– après l’académicien Andreï Sakharov et le président Mikhaïl Gorbatchev (les deux étant moyennement appréciés par l’opinion publique russe).

En principe, Nasha Gazeta ne couvre que l’actualité qui concerne la Suisse ou les relations entre la Suisse et l’espace postsoviétique. Mais puisque le prix a été attribué à nos collègues, et notamment à un collègue russe, nous avons pensé bien faire en relayant la nouvelle – très brièvement, juste pour marquer le coup et féliciter M. Mouratov, l’un des cofondateurs et rédacteur en chef du périodique Novaïa Gazeta, l’une des rares publications encore indépendantes en Russie. Le retour a été inattendu : plus de 31 000 personnes touchées sur notre page Facebook, plus de 500 « likes » - un record absolu. Mais les commentaires laissés par nos lecteurs tant en Suisse qu’en Russie, nous ont appris qu’un 1212 ne signifie pas forcément un accord.

La réaction de mes compatriotes à cette nouvelle est comparable à celle que j’avais observée en 2015, quand Svetlana Alexievitch, une écrivaine bélarusse russophone reçut le Prix Nobel de littérature. En ce qui concerne Mouratov, certains, aussi, s’en réjouissaient, d’autres, nombreux et agressifs, critiquaient autant le lauréat que le prix lui-même en l’accusant «d’avoir perdu toute valeur ». Une dame ayant même affirmé qu’«un vrai pacifiste aurait refusé ce prix pour ne pas ternir sa réputation ».

Mais Dmitri Mouratov ne l’a pas refusé ! Il l’a dédié à ses trois amis et collègues tués en raison de leur activité professionnelle : Anna Politkovskaïa, la plus connue à l’Ouest grâce à sa couverture de la guerre en Tchétchénie, tuée en 2006 ; Yuri Schekotchikhin, disparu en 2003 après avoir mené un enquête sur la corruption au sein du pouvoir russe ; et Igor Domnikov, tué en 2000 par une bande criminelle moscovite. Aucun responsable de ces meurtres n’a jamais été trouvé.

A mes yeux, le simple fait qu’en dépit de tout Dmitri Mouratov n’a ni changé de métier, ni modifié sa position et continue à dénoncer, selon le communiqué du Comité d’Oslo, « la corruption, les violences policières, les arrestations illégales, la fraude électorale et les “fermes de trolls” », justifie le prix attribué pour son courage. Car du courage il lui en faut.

Il y a plusieurs manières d’exercer le métier de journaliste, et Dmitri a choisi la manière la plus dure, risquée et ingrate – je suis persuadée qu’il s’attendait davantage à un « accident » qu’au Prix Nobel. Et je suis heureuse que son courage et son professionnalisme aient été appréciés et récompensés. Quant aux mécontents, surtout parmi les journalistes « officiels » russes, ils ne font que leur job – à leur manière, justement.

Pour finir, j’aimerais vous raconter une histoire qui paraît anecdotique aujourd’hui. En 2012 le site de Nasha Gazeta a été hacké et pratiquement détruit. J’étais convaincue que le travail de cinq ans avait disparu. Mais j’ai trouvé des spécialistes et, moyennant une perte colossale de nerfs, le site a ressuscité. J’avais cru que c’est un article sur les malheurs des habitants de Sotchi à la veille des Jeux Olympique qui avait causé cette attaque. Par curiosité, une fois le site rétabli, j’ai tout de même pu consulter mes contacts fiables en Russie. La réponse s’est révélée étonnante de simplicité : quelqu’un dans les hautes sphères russes avait simplement confondu Novaïa Gazeta et Nasha Gazeta – NG par là… NG par ici…. « Innocentés », certes, mais le sentiment d’avoir reçu un compliment reste et la politique éditoriale de mon modeste journal demeure inchangée, elle aussi.

En guise de conclusion : le 15 octobre deux nouveaux médias en ligne ont été déclarés vendredi « agents de l'étranger » par le gouvernement russe : le portail d'informations en ligne Rosbalt.ru et le site internet spécialisé dans des analyses de l'actualité Republic. Ce dernier appartient à Natalia Sindeeva, propriétaire d’une très populaire chaine de TV « Dozhd » (la Pluie), déjà déclarée « agent de l’étranger » auparavant.

Photo (c) N. Sikorsky

Photo (c) N. Sikorsky

COMMENTAIRES RÉCENTS