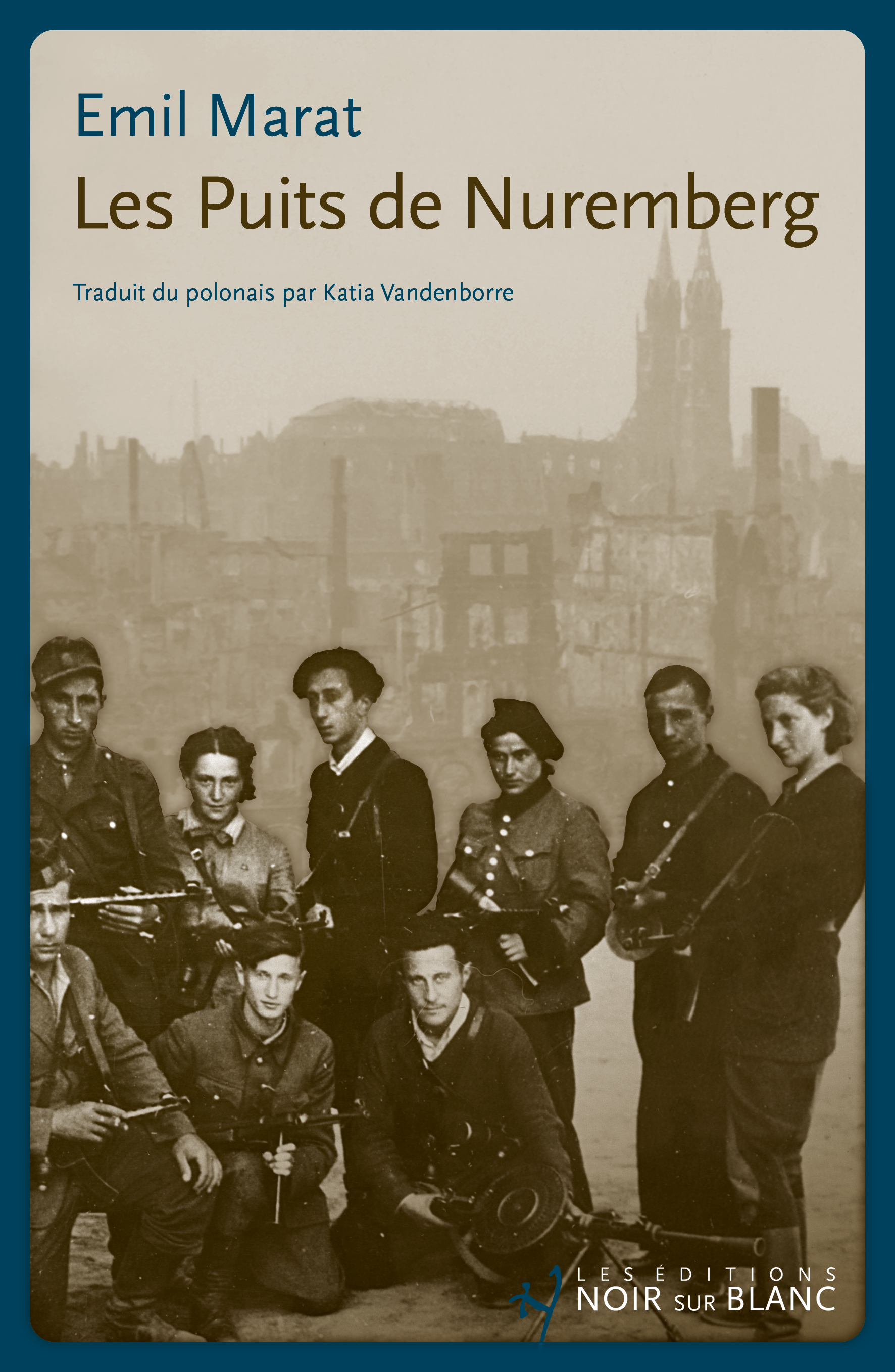

Je vous présente aujourd'hui Les Puits de Nuremberg, un roman publié en français par les Éditions Noir sur Blanc à Lausanne.

Il m’est très difficile d'écrire sur ce livre. Surtout ces jours, quand l'Europe célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la Russie fête la fin de la Grande Guerre patriotique. À l'heure où les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient se poursuivent. Mais il est également impossible de ne pas en parler. Surtout ces jours…

Son auteur est un écrivain et journaliste polonais, Emil Marat. Philosophe de formation, il est diplômé de l'Université de Varsovie – fait qui, sans doute, a joué un rôle dans son approche de l'histoire de son pays. Une approche philosophique. Les thèmes de la trahison et de la vengeance, deux leitmotivs de son roman, s’avérant aussi importants en littérature qu'en philosophie.

Il n'est de pire péché que la trahison. Le grand philosophe Aristote et le grand poète Dante sont d'accord sur ce point, eux qui placèrent les traîtres au plus bas de l’échelle : Aristote dans la neuvième catégorie de son Éthique à Nicomaque, et Dante dans le neuvième et dernier cercle de son Enfer.

Depuis les temps bibliques, il existe un débat sur la vengeance – « fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent ». Un débat sur l'évolution de ce concept au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité – si toutefois on accepte que l’humanité a réellement évaluée. Ainsi, jusqu'à l'affirmation bien connue selon laquelle « la vengeance est un plat qui se mange froid ». Caïn et Juda sont depuis longtemps devenus des noms communs.

Pour ce qui est de la trahison, je suis tout à fait d'accord avec les deux classiques cités. La question de la vengeance est plus complexe, et je ne me permettrai pas de dire que, comme il est indiqué au dos du livre, le roman d'Emil Marat « démontre que la vengeance, même quand elle s'oppose à l'impunité, est le contraire de la justice ». C’est justement le raisonnement sur ce thème à partir d'une situation réelle – en pesant le pour et le contre – qui constitue, à mon avis, l'intérêt principal du roman, et oblige le lecteur à réfléchir. À changer d'avis. À pencher d'un côté ou de l'autre. Tout est réel dans ces pages : les faits, les dates, les noms des personnages et les décisions qu'ils ont prises. Tout cela s'est réellement passé, aussi, grâce à cette authenticité, les événements dramatiques décrits n'étourdissent pas le lecteur au moment du dénouement, mais le tiennent en haleine tout au long du récit.

Comme vous l'avez compris d'après le titre de l’ouvrage, le sujet est lié à la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, malgré les horreurs qu’il décrit, Les puits de Nuremberg est étonnamment rempli de tendresse et de beauté – et ceci pas uniquement en raison de la présence de poèmes qui s’y trouvent reproduits ! Une traduction de psaumes, notamment, réalisée par le lauréat du prix Nobel de littérature d'origine lituanienne Czeslaw Milosz. Le roman est dédié aux poètes de Wilno, comme on appelait Vilnius jusqu'en 1939.

L'un des personnages principaux est Abba Kovner, né en 1918, fils d'Israel Mikhelevich Kovner, marchand de cuir et d'articles de maroquinerie. En octobre 1939, il est admis comme étudiant libre en première année de la Faculté des arts de l'Université Stefan Batory, laquelle a fonctionné à Wilno de 1919 à 1939. En janvier 1942, il devient l'un des dirigeants de l'« Organisation unie des partisans » créée dans le ghetto de Vilnius en sorte d’organiser l'autodéfense, le sabotage et – en cas de succès – de rejoindre les partisans et l'Armée rouge. Au cours de l'été 1943, à l'âge de 25 ans, il assume la mission de chef de la clandestinité. En septembre 1943, lors de la liquidation du ghetto, avec quelques combattants, Kovner se réfugie dans les forêts de Rudnik ; il y crée une unité de partisans juifs, composée de combattants du ghetto et de la brigade Nekam (Vengeance). Chaque membre de cette unité a perdu des proches, massacrés par leurs anciens voisins dans les villes occupées, brûlés dans les chambres à gaz, assassinés dans les camps de concentration... Tous veulent se venger – pour les leurs et pour les six millions de Juifs exterminés.

Le 27 février 1946, un autre membre de l'unité, le poète et romancier Avrom Sutzkever, est devenu le premier témoin juif au procès de Nuremberg. Auparavant, en septembre 1941, alors qu'il était enfermé dans le ghetto de Vilnius, il avait réussi à sauver les manuscrits et les livres de Tolstoï, Gorki et Sholem Aleichem, tous destinés à être détruits sur ordre des nazis. En 1944, il s’était rendu à Moscou, où il avait pris la parole lors du troisième plénum du Comité juif antifasciste, et rencontré Solomon Mikhoels, Boris Pasternak et Ilya Ehrenbourg. « J'ai prié pour que les sanglots et les cris des martyrs soient entendus à travers mes paroles », se souviendra-t-il plus tard, alors qu'il se préparait à prononcer un discours à Nuremberg.

Mais comment traduire en langage humain le texte des tracts distribués par les Lituaniens affirmant que « le Juif n'appartient à aucun peuple et à aucune communauté. Il n'a ni patrie, ni pays. Il restera exclusivement juif pour les siècles à venir » ? Comment convaincre ceux qui ne croient pas à l’existence des horreurs d'Auschwitz ? « Sur la planète Auschwitz, le temps était autre chose qu'ici sur Terre. Chaque fraction de seconde s'écoulait selon une autre échelle. Les habitants de cette planète n'avaient pas de nom, ils n'avaient ni parents, ni enfants. Ils n’étaient pas nés là-bas. Et ils n’y donnaient pas naissance. Ils respiraient même selon les lois d'une autre nature ; ils vivaient et mouraient suivant d’autres lois que celle de notre monde. Leurs noms étaient des numéros », écrira l'un des survivants à l’instant de décrire son expérience.

Quelle vengeance saurait-elle être proportionnelle à l'assassinat de six millions de Juifs ? Le meurtre de six millions d'Allemands, selon des membres de la brigade Nekam. Et qui d'entre nous ne pourrait les comprendre ? Qui d'entre nous n'a pas, à un moment de sa vie, voulu se venger de transgressions bien moins graves ? David Ben-Gourion, pourtant, n'était pas de cet avis : « Est-ce que la mort de six millions ressuscitera six millions ? Non ? Alors, je ne suis pas intéressé », disait-il. Mais comme il n'était encore que le futur Premier ministre d'Israël, l’on n'était pas obligé de l'écouter.

Oui, la vengeance est un plat qui se mange froid, et c'est pourquoi la réalisation du plan fut entretenue pendant de nombreux mois. Le « plan A » était en préparation : empoisonner l'eau de Hambourg, Munich, Francfort et Nuremberg. Au cas où il ne pourrait être réalisé, un « plan B » était en réserve : la liquidation des prisonniers SS dans les camps alliés.

Le 13 avril 1946, trois membres du groupe empoisonnent le pain de 12 000 prisonniers de guerre allemands – pour la plupart des SS, détenus dans le camp de prisonniers de guerre du Stalag 13, près de Nuremberg. Plus de 2 200 d’entre eux furent affectés et 207 hospitalisés, mais il n'y eut aucun décès. Quelques jours de diarrhée de deux mille assassins peuvent-ils être considérés comme une juste rétribution pour les six millions de morts ?

Les deux premiers plans n'étaient pas destinés à être réalisés, et ceci en raison de la trahison d'un initié. Les « vengeurs » n'ont jamais su qui était ce traître qui sauva de la mort des millions d'Allemands, pensant ainsi sauver du péché les âmes juives.

« Vous vivez car nous vous avons permis vivre. […] Nous voulions vous prendre vos maris, vos femmes, vos pères et de vos vieilles mères pour que le monde aveugle voie comment vous souffrez et comprenne comment nous souffrons, pour que vous vous sentiez comme nous, nous qui sommes passés de la vie à la mort, à cette mort qui n’arrive pas, mais qui est sans cesse présente, qui veille dans nos poitrines et qui jamais, jamais ne nous quittera, nous et nos enfants. L’horreur et l'agonie perpétuelle ne nous quitteront jamais. […] Nous vous faisons don de la vie. Puisse-t-elle durer. »

C'est par ces mots déchirants que commence le livre. Il aurait pu se terminer par eux. Que signifie s'abstenir de se venger ? Est-ce un signe de lâcheté, une tentative de tendre l'autre joue ? Ou s'agit-il d'une démonstration de la plus grande magnanimité, dont seuls les plus sages et nobles sont capable ? Ceux qui sont convaincus de leur bon droit et de leur supériorité morale peuvent-ils se permettre de s'arrêter pour sortir du cercle vicieux sanglant que constitue « œil pour œil, dent pour dent » ? C'est à chacun de trouver la réponse à cette question des plus difficiles.

« Ce dont on ne se souvient pas n'existe pas », a dit l'un des survivants de cette histoire. Se souvenir est nécessaire pour éviter que les horreurs se répètent. Mais où trouver un remède à l'amnésie de masse ?

Il est des choses qui ne se pardonnent pas. Une trahison en est une. Quand bien même on s’y efforce sincèrement, elles restent pour toujours au fond de notre cœur. Comme le dit si bien un ami : « Je vous pardonne, mais je garde la liste ».

Quant à la vengeance, s’en abstenir est un privilège des gens heureux. Notre bonheur rongera à jamais ceux qui nous veulent du mal. Soyons donc heureux, mes chers lecteurs, déversons nos marmites du bonheur autours de nous, et c’est ainsi que périront nos ennemis. Dans des souffrances terribles.

COMMENTAIRES RÉCENTS