ABONNEZ-VOUS À CE BLOG PAR E-MAIL

L’accent russe | Le blog de Nadia Sikorsky

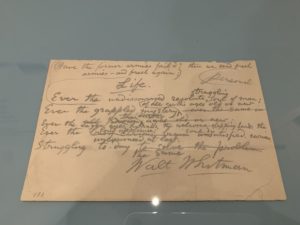

Le moment de gloire pour Guy Parmelin (DR)

Le moment de gloire pour Guy Parmelin (DR)Être accréditée au sommet russo-américain c’est « super cool », comme dit mon fils. Même si on ne s’attend pas à de grandes décisions – le refus de deux présidents de tenir une conférence de presse commune et de sortir un communiqué commun annonçait assez clairement la couleur. Je doute qu’on parlera encore de cette rencontre dans 35 ans, comme on parle de celle entre les présidents Gorbatchev et Reagan, en 1985.

La Suisse est fière, et à juste titre, d’avoir été choisie comme lieu de ce rendez-vous – nous l’avions prédit il y a presque un mois, quand les parties concernées hésitaient encore entre la Suisse, la Finlande et l’Autriche. Pour moi, le choix était évident et incontournable : la tradition, la neutralité, les « bons offices ». Et quelques comptes bancaires peut-être des personnes haut-placées de deux côtés. Ce qui me frappe, c’est que vu l’importance que la Suisse attache à ce genre d’événements, qu’il n’y ait pas vraiment à Genève un endroit prévu à cet effet. D’où l’incertitude et les rumeurs jusqu’à la dernière minute quant au lieu de la rencontre.

Genève se prépare (Dmitry Tikhonov)

Genève se prépare (Dmitry Tikhonov)Et l’inquiétude qui montait. En 22 ans de vie à Genève je n’ai jamais vu de tels préparatifs : les voitures blindées, les barbelés, les barricades, l’armée… Le haut gradé de fedpol a placé cette rencontre diplomatique « sous un niveau élevé de menace » et a exprimé la crainte que « les diasporas pourraient en profiter pour mener des actions ». Peut-on considérer comme « action » le graffiti du prisonnier politique Alexeï Navalny apparu dans la nuit du 14 juin sur l’immeuble 106, rue de Lyon ?

Vu mes origines et mon statut actuel, je suis vraiment, on peut le dire ainsi, assise non pas « entre » mais « sur » deux chaises – russe et suisse. Il n’est pas donc étonnant que ces derniers jours j’ai été très sollicitée par mes collègues des deux pays. Le premier téléphone est venu de Moscou, avec une demande de décrire l’hôtel Intercontinental, un des lieux possibles du sommet. D’autres ont suivis, dont le plus étonnant était une proposition d’être invitée en « live » sur la chaîne TV du Conseil de la Fédération, l’équivalent du Sénat russe. Cela a fait du bien à mon ego de savoir que mon modeste journal est suivi dans les « hautes sphères » moscovites surtout qu’il y n’a aucun lien formel avec la « Russie officielle » ni un seul sponsor russe. L’indépendance a un prix.

Les américains accueillent leur président (D. Tikhonov)

Les américains accueillent leur président (D. Tikhonov)J’ai passé tout la journée d’hier au Centre International de Conférences de Genève (CICG) – seuls les journalistes venus avec les deux présidents ont été admis à assister à leurs conférences de presse respectives, ce qui n’est pas logique, à mes yeux. Vous aussi, vous avez sûrement suivi hier l’actualité de cette journée exceptionnelle, je ne vais donc pas répéter l’essentiel. Juste un détail qui vous a peut-être échappé : l’absence de protocole à l’arrivée du président Poutine, après toute la pompe d’accueil officiel de la veille pour le président Biden. Pourquoi ? Apparemment tel était le souhait de M. Poutine lui-même. Mais pourquoi donc ? Je n’ai pas de réponse à cette question, mais ce détail est peut-être la réponse à Joe Biden qui, la veille du sommet, comptait sur la « prévisibilité » de son interlocuteur.

... et les Russes le leur...

... et les Russes le leur...J’ai fini la journée d’hier sur le plateau de la RTS et remercie mes collègues suisses pour cette occasion. Philippe Revaz m’a demandé de commenter une phrase de M. Poutine lors de sa conférence de presse – « il n’y a pas d’illusions et ne peut pas y en avoir », a-t-il dit. Je suis d’accord, un chef d’état n’a pas besoin d’avoir des illusions qui ont tendance à s’effondrer tôt ou tard. Mais il a besoin d’une vision ! Hélas, ni la vision du monde de M. Poutine, ni celle de M. Biden ne m’inspirent. Quant à la question sur le glissement de la Russie vers le statut d’un « pays secondaire » j’ai donné une réponse négative claire et nette : jamais mon pays ne sera un pays secondaire, il suffit de le regarder sur la carte du monde. D’ailleurs, sur les cartes américaines la Russie ne se trouve pas au milieu, mais ce n’est que sur les cartes américaines, et cela ne change pas la réalité. Selon les commentaires que j’ai reçus les spectateurs suisses m’ont bien comprise, et j’en suis ravie.

https://www.rts.ch/play/tv/emission/19h30?id=6454706Que dire en guise de conclusion ? Une semaine avant le sommet une collègue de Swissinfo m’a demandé mon avis sur ce que la Russie en attendait. J’ai aussitôt fait la distinction entre la Russie (c’est-à-dire le gouvernement) et les « Russes » (les gens « normaux ») car les attentes ne sont pas les mêmes. Je n’ai pas la prétention de savoir ce qui se passe dans la tête de M. Poutine mais en tant que Russe j’espérais qu’un pas au moins serait fait vers l’annulation des sanctions; un pas vers la reconnaissance mutuelle des vaccins, pour que mes amis russes puissent voyager en Europe et aux Etats-Unis… J’espérais entendre un mot sur la culture et ai même préparé une question qui concernait tous les trois pays, mais je n’ai pas eu l’occasion de la poser - le domaine culturel n’est clairement pas parmi les priorités de ces deux présidents. Dommage !

… Ils ont parlé tête à tête, ils ont prononcé chacun leur petit discours, ils sont repartis chacun de leur côté. La journée d’hier a été, certes, exceptionnelle. Sera-t-elle historique ? On verra bien.

Fondation Jan Michalski (photo Mirabella Balaciu)

Fondation Jan Michalski (photo Mirabella Balaciu)Prononcés par Amin Maalouf à l’ouverture du Festival Bibliotopia à la Fondation Jan Michalski, ces mots reflètent bien, à mon avis, le sentiment général des écrivains de diverses origines qui se sont réunis dans ce lieu magique pour un weekend littéraire.

J’ai eu le plaisir d’y participer en tant que modératrice d’une discussion entre deux écrivains russophones sur le thème « Chroniques de la société post-soviétique ». Le plaisir a été double s’agissant d’abord de mon premier événement « live » en plus d’une année ; et plus encore car bien rares, en Suisse, sont les événements publiques qui se tiennent en russe. C’était le cas.

L’un de deux écrivain, Maxim Ossipov, est né à Moscou, et il est cardiologue en plus d’être écrivain. Ou l’inverse. Plusieurs fois primé en Russie, il a vu trois de ses livres paraître en français, aux Éditions Verdier : les nouvelles de ses recueils Ma province (2011), Histoires d’un médecin russe (2014, sélection du Prix Médicis littérature étrangère) et Après l’Éternité (2018).

L’autre écrivain est Sasha Filipenko, de 20 ans son cadet, natif de Minsk, en Belarus, et diplômé de l’Université de Saint-Pétersbourg. Ses livres, écrits en russes, sont traduits en plusieurs langues dont le français, aux Éditions des Syrtes : Croix rouges (2018), qui interroge la mémoire du régime communiste, et La traque (2020). Un autre roman, Le Fils d’avant, paraîtra bientôt aux Éditions Noir sur Blanc.

Sasha Filipenko, maxim Ossipov et Nadia Sikorsky (c) Nashagazeta

Sasha Filipenko, maxim Ossipov et Nadia Sikorsky (c) NashagazetaMalgré leur différence d’âge les deux auteurs ont beaucoup en commun, à commencer par leur engagement politique, leur position civique claire, leur refus d’accepter l’inacceptable et pire, la perte de leurs illusions : ils partagent le triste constat que l’ère du romantisme est terminée.

Après tant de déchirures, peut-on encore parler de l’espace post-soviétique dans un contexte autre que géographique ? Comment expliquer l’inertie des Russes et leur hantise du changement ? Comment aider les jeunes à trier la vérité des mensonges dans l’enseignement de l’Histoire, comment concilier les interprétations contradictoires des mêmes faits ? Le changement pour le mieux est-il encore possible ? Finalement, dans le monde russophone, la littérature joue-t-elle encore son même rôle majeur ?

Voici les questions parmi tant d’autres que nous avons discutées – vous avez la possibilité de visionner cette conversation, avec la traduction simultanée en français, et de tirer vos propres conclusions.

Personnellement, ce que je retiens de plus important de cette rencontre c’est qu’un jeune homme brillant, Sasha Filipenko, actuellement en résidence à la Fondation Jan Michalski, hésite à retourner en Belarus où sa sécurité n’est plus garantie.

Ravi de son expérience à Montricher, il accuse la Suisse et toute l’Europe pour leur indifférence aux événements dans son pays - jusqu’au moment où leurs propres intérêts (à savoir l’avion de Ryanair) ont été touchés.

J’ai déjà soulevé dans ce blog la question des limites de la neutralité. Je crains devoir l’aborder encore.

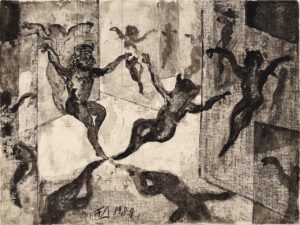

F. Dürrenmatt, Illustration à la ballade "Le Minotaure", Дюрренматт Ф. Иллюстрация I к балладе «Минотавр». 1984 г. © CDN / Schweizerische Eidgenossenschaft

F. Dürrenmatt, Illustration à la ballade "Le Minotaure", Дюрренматт Ф. Иллюстрация I к балладе «Минотавр». 1984 г. © CDN / Schweizerische EidgenossenschaftDans la littérature russe on distingue deux périodes majeures : l’Âge d’or (celui du XIXe siècle, couvrant à peu près l’œuvre de Pouchkine à Tchekhov) et l’Âge d’argent – plus court, concernant surtout la poésie du premier tiers du XXe : Goumilev, Akhmatova, Tsvetaïeva, Mandelstam, Blok et tant d’autres… Étonnement, en Russie, alors qu’il y tant de « maisons-musées » vouées à divers écrivains, il n’y a pas de musée de la littérature de l’Âge d’argent, une des filiales du « grand » Musée d’État de la littérature. Il se trouve à Moscou, dans une belle villa couleur turquoise où, en 1910-1924, habitait, au premier étage, un grand poète de l’époque Valeri Brioussov, son roman "L'Ange de feu" est paru recemment chez Les Editions Noir sur Blanc. (Drôle de coïncidence : l’idée de créer le Musée de la littérature en Russie – inauguré en 1933 – est venue à l’esprit du camarade et, de facto, secrétaire particulier de Lénine, Vladimir Bonch-Brouëvitch pendant son exil à Genève, en 1903.)

C’est donc dans ses murs que s’ouvre aujourd’hui une exposition, dont mon modeste journal Nasha Gazeta a l’honneur d’être un partenaire media. L’exposition, organisée conjointement par le Ministère de la culture russe, l’Ambassade suisse à Moscou, le Musée de la littérature et le Centre Dürrenmatt à Neuchâtel, est consacrée au centenaire de la naissance de Friedrich Dürrenmatt, alors que l’affiche mentionne deux noms – Dürrenmatt et Andreï Biely.

Nul besoin de présenter Dürrenmatt à mes lecteurs en Suisse. Le classique Suisse, cinq fois nominé au Prix Nobel de la littérature est également connu en Russie : ses œuvres ont été publiées en cinq volumes, sans compter les nombreuses parutions éparpillées. La plus connue de ses pièces, La Visite de la vieille dame, occupe la scène russe depuis bientôt 60 ans – la première mise-en-scène vit le jour dans un théâtre moscovite en 1965 et la plus récente se joue actuellement à Omsk, en Sibérie.

D’après mes renseignements, Dürrenmatt est allé en Union soviétique à trois reprises : en 1964 (il y a rencontré Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir), en 1967 (en tant qu’invité au Congrès des écrivains soviétiques ; on présume que sa pièce « La Chute d’A » s’inspire de ses impressions lors de cette visite et du limogeage de Nikita Khrouchtchev) et en 1987 (cette fois sur l’invitation de Mikhaïl Gorbatchev). Une année après cette dernière visite deux de ses pièces – La Visite de la vieille dame et Les Physiciens – ont été adaptées par la Télévision Russe. On sait également, qu’en 1990, dix jours seulement avant sa mort, Dürrenmatt a prononcé, à Berlin, une laudatio du Président Gorbatchev, dont il admirait vivement les idées de perestroïka.

A. Biely. Une palette des couleurs dans la poésie de Alexandre Blok, 1923 (Collection du Musée d'état de la littérature, Moscou)

A. Biely. Une palette des couleurs dans la poésie de Alexandre Blok, 1923 (Collection du Musée d'état de la littérature, Moscou)Un grand poète et écrivain russe, Andreï Biely, théoricien du symbolisme littéraire russe est peut-être moins connu en Suisse bien que son influence sur la langue russe moderne soit comparable à celle de James Joyce sur l’anglais ou celle de Goethe sur l’allemand. Est-ce là la raison pour laquelle l’éditeur Vladimir Dimitrievic, à qui j’ai déjà rendu hommage a choisi le roman de Biely « Pétersbourg » pour lancer sa collection « Slavica », en 1967 ? Ce chef-d’œuvre écrit en 1913 était alors totalement inconnu du lecteur francophone. Je peux ajouter aussi qu’Andreï Biely a eu son « épisode suisse » : adepte de l’anthroposophie de Rudolf Steiner, il s’installa, en 1914 – à Dornach, avec sa compagne. Là il participa activement à la construction du Johannes Bau dénommé ultérieurement Goetheanum. Il y a presque dix ans j’avais interviewé, à Genève, Madame Valentina Rykova, qui avait connu Andreï Biely et qui a remises archives au musée de Biely à Moscou. Au moment de notre rencontre Mme Rykova était âgée de 98 ans. Aurais-je dû intituler cette interview « La visite à la vielle dame » au risque de déplaire à Valentina ?

Voilà donc que nos deux auteurs, qui ne se connaissaient pas, se retrouvent réunis dans le cadre d’une exposition en tant que peintres. Oui, les deux partageaient cette même passion. Si les peintures de Dürrenmatt ont été présentées en Suisse à plusieurs reprises, il n’en va pas de même en Russie et cela sera une découverte, comme d’ailleurs la peinture de Biely.

Mikhaïl Shaposhnikov, commissaire de l’exposition, a comparé leurs dessins à des méditations peintes, à des songes comme saisis dans les images. Il y a quelque chose…

Frédéric Pajak (c) Lea Lund

Frédéric Pajak (c) Lea LundLa cérémonie des remises des Prix suisses de littérature aurait dû avoir lieu aujourd’hui, à Soleure. Elle a été annulée pour des raisons que vous pouvez bien imaginer. Mais j’ai déjà prévu, bien en avance, une interview avec Frédéric Pajak, lauréat du Grand Prix suisse de littérature 2021 pour l’ensemble de son œuvre.

Cet auteur franco-suisse Frédéric Pajak, publié en Suisse chez Les Éditions Noir sur Blanc, est à la fois écrivain, peintre, dessinateur et éditeur, dirigeant la collection des « Cahiers dessinés ». En 2020, il a terminé le Manifeste incertain, œuvre de quelques milliers de pages et dessins en 9 volumes, dont le troisième volume a reçu un Prix suisse de littérature en 2015 et le prix Médicis de l’essai 2014. En 2019, il est récompensé par le prix Goncourt de la biographie, pour le Manifeste incertain 8. Mais c’était le Manifeste incertain 7 qui a attiré, il y a quelques années, mon attention car il est le seul à avoir un « thème russe », à savoir une grande poète Marina Tsvetaïeva. Fille de Ivan Tsvetaïev, professeur d'histoire de l'art à l'université de Moscou, qui a fondé le musée Alexandre III, l'actuel Musée des beaux-arts Pouchkine, à Moscou, elle passé l’année 1904 dans un pensionnat à Lausanne et a laissé quelques beaux-poèmes écrits après ces promenades sur le quai d’Ouchy. Voici donc l’interview.

Les enfants n’apprennent plus des poèmes à l’école. Cela me désespère, et vous ?

Je trouve cela scandaleux ! Mes seuls souvenirs de l’école, ce sont les poésies que j’ai apprises et dont je me souviens encore. Par contre j’ai remarqué qu’en Russie beaucoup de jeunes connaissent Tsvetaieva par cœur. En France, aujourd’hui, on privilégie plutôt l’école de commerce. Très jeune, j’ai appris Victor Hugo, du Bellay, de Heredia – tous les grands poètes français. On récitait par cœur La Fontaine. Aujourd’hui beaucoup considèrent la poésie comme quelque chose d’inutile, ce qui est ridicule – plusieurs scientifiques qui sont le plus au point de la recherche, comme les astrophysiciens par exemple, s’intéressent à la poésie et se font parfois eux-mêmes poètes.

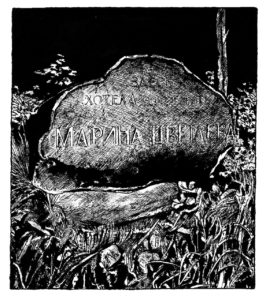

Dans votre livre la place accordée à Marina Tsvetaieva est plus importante que celle d’Emily Dickinson, cela devient pratiquement une biographie. Pourtant, plusieurs livres sur Tsvetaieva existent en français. Pourquoi encore un ?

Je ne cherche pas à faire des biographies. J’écris et je dessine un seul et même livre, le Manifeste incertain, avec lequel je vis vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ce n’est pas moi qui choisis les auteurs ou les artistes, ce sont eux qui me choisissent. Je n’ai pas planifié de faire des livres sur Van Gogh ou Tsvetaieva, cela s’est imposé à moi d’une manière inexplicable. Mais j’ai remarqué qu’on publiait beaucoup de livres sur Tsvetaieva en français – les Carnets, Mon frère féminin, le Journal de son fils Gueorguei Efron… C’est une documentation de premier ordre, et je suis un grand amateur de carnets, de journaux intimes, de correspondances… Je trouve les Carnets de Tsvetaieva absolument remarquables. Pourtant, je ne parle pas le russe et me trouve peu qualifié pour parler de sa poésie, si liée à la langue. J’ai préféré me consacrer à son destin.

Votre livre a été écrit pendant votre voyage en Russie, n’est-ce pas ?

Exactement. Je suis parti avec ma compagne, qui est moitié Russe, sur les traces de Tsvetaieva, pour ainsi dire : Taroussa, Koktebel, Moscou, Yelabouga… Le livre a pris forme tout seul, au gré des paysages et des rencontres.

J’ai aussi depuis toujours aimé la poésie d’Emily Dickinson, que je ne lis qu’en français, et j’avais envie de présenter le destin de ces deux femmes, sachant que j’aurais moins à dire sur Dickinson qui n’a pas eu une vie aussi romanesque et tragique que Tsvetaieva, puisqu’elle est restée recluse dans sa chambre et son jardin.

Faut-il vraiment souffrir pour laisser une trace dans l’art ? Faut-il être malheureux pour être poète ?

Je dirais non. J’aime beaucoup Joseph Delteil, par exemple, que je considère comme un grand poète et écrivain bien qu’un peu oublié ; je trouve que c’est un homme heureux. D’autre part beaucoup de gens rencontrent des événements douloureux ou tragiques au cours de leurs vies. Peut-être la littérature aide-t-elle à exorciser le malheur de vivre.

Vous parlez de la « poésie femelle ». Peut-on vraiment distinguer la poésie par genre ?

Oui, tout à fait. Je dis « mâle » et « femelle », comme la prise mâle ou femelle. Ce n’est pas du tout péjoratif. Je trouve qu’il y a une manière de parler de soi très différente quand on est une femme, une manière très physique. Le corps y est très présent, et peut-etre aussi la relation avec la nature – notamment chez Dickinson qui vit avec son jardin une relation stupéfiante.

C’est difficile à décrire, mais je le sens profondément. Je sens que la poésie de Tsvetaieva n’est pas la même que celle de Pasternak, elle est singulièrement féminine, bien qu’elle fut une femme assez virile, une femme forte et fragile à la fois. Il y a des femmes un peu viriles comme il y a des hommes efféminés — Rimbaud, peut-être. Je n’impose pas des catégories, mais j’incite à réfléchir à ce genre de choses ; et je me moque de la mode et ce qu’il convient de dire ou ne pas dire. Dickinson et Tsvetaieva sont deux façons très différentes d’être femme. Dickinson vit apparemment recluse comme une vieille fille ; en réalité, elle entretient longtemps une liaison avec un ami de son père — une liaison impossible, cela va de soi. Quant à Tsvetaieva, elle déborde de relations amoureuses, avec des hommes comme avec des femmes.

Vos deux héroïnes ont survécu à l’indifférence, à l’hostilité, à la censure. Les deux ont refusé de se plier aux convenances. Parmi les choses que ces deux femmes ont en commun il y a aussi la foi absolue en la postérité de leur œuvre. Cela peut paraître immodeste, mais la modestie, est-elle un bon compagnon pour un talent ?

Pour moi, la modestie c’est une sorte de poncif protestant. Dans un pays « calvinôsé » comme la Suisse romande, il y a d’incitations à la modestie. Mais quand on est artiste, la modestie ne nous intéresse pas. Il faut croire à soi-même, à ce qu’on fait. Van Gogh, comme d’autres personnages dont je parle dans le Manifeste incertain, malgré le rejet de la société, éprouve une confiance absolue en son talent, et en la postérité de son œuvre. Parfois leur œuvre survit par miracle – Dickinson, par exemple, a voulu brûler tous ses poèmes. Pour écrire toute sa vie des poèmes, comme l’ont fait Dickinson et Tsvetaieva, il faut y croire, bien que cette croyance reste très mystérieuse.

La tombe de Marina Tsvetaëva (c) F. Pajak

La tombe de Marina Tsvetaëva (c) F. PajakDans votre livre vous citez Marina Tsvetaieva qui parle de « la vérité au prix de l’extrême solitude ». Est-ce vrai ? Est-ce le sort de chaque créateur ?

J’ai publié un livre qui s’appelle L'Immense Solitude, sur Friedrich Nietzsche et Cesare Pavese. La solitude, je la connais bien, tout comme la pauvreté. C’est vrai que, quand j’ai lu Nietzsche, j’ai été frappé par sa vie d’extrême solitude. Dans la solitude, on est nu, on n’est plus dans l’apparence, on ne peut pas tricher. On est dans son intérieur et donc, oui, c’est une forme de vérité.

Mais il y a diverses formes de solitude : j’ai écrit sur Joyce qui, lui, était seul en famille, au milieu de sa femme et de ses enfants. Et il en a beaucoup souffert, comme il a fait souffrir ses proches.

Mais il faut se méfier des généralités – il y a beaucoup d’artistes qui ne connaissent ni la misère, ni l’insuccès, ni l’isolement.

Parmi d’autres citations de Marina Tsvetaieva qu’on croise dans votre livre, j’ai remarqué celle-ci : « l’âme est un être dans l’être ». Est-ce que ce travail vous avez fait plonger, vous aussi, dans cette inévitable et éternelle question de l’âme mystérieuse russe ?

Oh oui ! C’est bizarre, mais c’est Tchekhov, l’écrivain peut-être le moins russe parmi les Russes, qui a provoqué mon intérêt pour la littérature russe — dont je ne suis surtout pas un spécialiste. Je suis en partie slave d’origine et donc cette question de l’âme me paraît une évidence. Pendant mon voyage en Russie j’ai rencontré beaucoup de gens de milieux très différents, et partout j’ai ressenti cette présence de l’âme que nous avons perdu ici, en Occident. Il y a quelque chose de profond qui nous manque, en tout cas.

De toute évidence, vous lisez la poésie de Marina Tsvetaieva avec l’œil du peintre, en prêtant attention aux tirets et aux italiques, à la ponctuation en général. Tous ces « détails visuels » vous communiquent-ils quelque chose de particulier, en plus des mots ?

J’ai remarqué ce grand tiret que j’utilise beaucoup moi-même – je l’ai appris de Nietzsche. La façon de Tsvetaieva et de Dickinson de ponctuer avec ce grand tiret est particulière, elle n’appartient pas aux règles de ponctuation. Je ne sais pas si je l’ai remarqué parce que je suis peintre, mais la ponctuation, c’est la respiration, et quand on lit, on respire. Le texte mal ponctué ne respire pas, et on étouffe. Beaucoup d’auteurs aujourd’hui ponctuent mal. Le grand tiret exige le silence, c’est un temps suspendu.

Puisqu’on parle de la respiration… Dans votre livre, en parlant du métro de Moscou, vous avez dit que là-bas on « respire des yeux ». Qu’avez-vous voulu dire par cela ?

J’ai dit ça ? (sourire) Alors j’ai dû le ressentir ! J’ai trouvé ce métro extraordinaire, surtout en comparaison avec le métro parisien – c’est un véritable musée souterrain. Et les gens m’ont eu l’air plutôt heureux et souriants, malgré les excès du régime.

Dans vos dessins qui illustrent le livre il y a beaucoup d’oiseaux et d’abeilles. Pourquoi ?

C’était plutôt dans la partie consacrée à Dickinson. Je sais qu’elle aimait beaucoup les abeilles, elle avait des ruches. Et moi, en tant que dessinateur, je n’avais jamais dessiné des abeilles. Si on peint ou dessine avec des crayons jaune et noir quelques traits, ça représente tout de suite une abeille. Par contre, dessiner une abeille en noir et blanc, c’est plus compliqué. Donc, c’était pour moi un défi. Pareil pour les moineaux que je n’avais jamais dessinés non plus. J’essaie d’aborder un nouveau problème de dessin dans chacun de mes livres.

En décrivant vos premières impressions de Moscou vous parlez de l’alphabet cyrillique en forme d’absolue résistance à l’occidentalisation. C’est très drôle ! Avez-vous senti la société russe comme très politisée ?

Je posais beaucoup de questions, y compris sur la politique, et les gens répondaient très librement. J’ai bien compris que personne n’aime Poutine, mais on le trouve moins pire que son prédécesseur.

J’ai senti beaucoup de sympathie envers les Russes dans votre livre. Ils vous-ont donc plu ?

Oui ! J’ai adoré les diverses discussions que j’ai eues. J’ai adoré la curiosité des Russes envers les étrangers, leur magnifique hospitalité. Je les ai trouvés beaucoup moins blasés que nous.

Une femme sur un marché vous a dit que vous ne ressemblez pas à un Français et vous avez « accepté le compliment ». Pourquoi ?

Cela m’a fait très plaisir ! Peut-être parce que là-bas j’ai senti mes origines slaves — mon grand-père était polonais.

Dans votre livre vous revenez plusieurs fois sur l’immensité de l’espace russe. Cela vous a autant frappé ?

Oui ! On a beaucoup voyagé en train et en voiture dans ces espaces qui paraissent infinis. Et je le vois aussi dans la peinture russe qui me plaît beaucoup, surtout Isaak Levitan.

Vous remarquez que la parade de la Victoire à Samara est différente que celle de Moscou. Mais Staline est toujours glorifié. Comment expliquez-vous ce phénomène ?

Je ne l’explique pas. Comme je n’explique pas l’existence des néo-nazis en Europe. Les deux monstres sont comparables, tout autant que Mao. Il faut lire et relire Le Discours de la servitude volontaire pour essayer de répondre à cette question – Etienne de la Boétie était très jeune quand il l’a écrit, mais il avait déjà tout compris.

Encore une citation de Tsvetaieva qui a attiré votre attention et, par conséquent, la mienne : « J’étais héroïque, donc inhumaine ». Y voyez-vous une suite logique ?

Je n’ai pas beaucoup de considération pour les héros. Je trouve que, comme souvent chez Tsvetaieva, la formule est volontairement paradoxale. Ce qu’elle veut dire c’est que l’héroïsme est une chose superflue et dangereuse. Du moins c’est comme ça que je la comprends.

Et la toute dernière : « Si seulement il n’y avait pas entre le poète et le peuple l’obstacle des hommes politiques »… Ce cri de cœur de Tsvetaieva, s’applique-t-il à la Russie seulement, ou est-il universel ?

C’est totalement universel. Pour moi, l’homme politique est un être aussi inutile qu’un cafard, et nous n’avons pas besoin de cafards. Bien que j’aie rencontré des hommes et des femmes politiques qui m’ont semblé plus honnêtes que d’autres, cela reste des hommes et des femmes politiques. Il y a quelque chose qui leur manque profondément. Ils sont toujours en représentation, ils ont toujours besoin de l’autre pour le dominer, le séduire, l’écraser. Ils ont besoin de flatter des gens pour exister.

Les politiciens s’interposent entre le créateur et le public, et cherchent à imposer leurs opinions, leurs goûts et, surtout, leur culture partiale. Le ministère de la Culture est souvent une instance très partiale qui ne se rend pas bien compte de ce que devrait être la culture.

Je pense qu’on peut très bien imaginer une société sans hommes politiques, donc Tsvetaieva a une fois de plus raison.

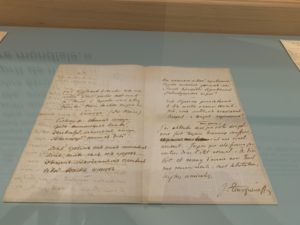

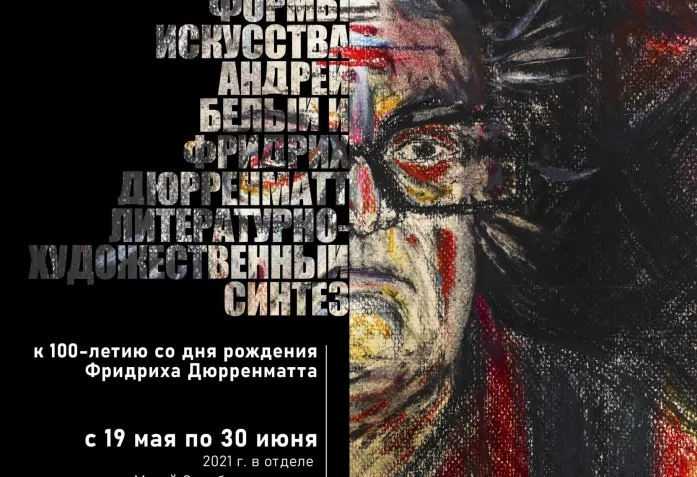

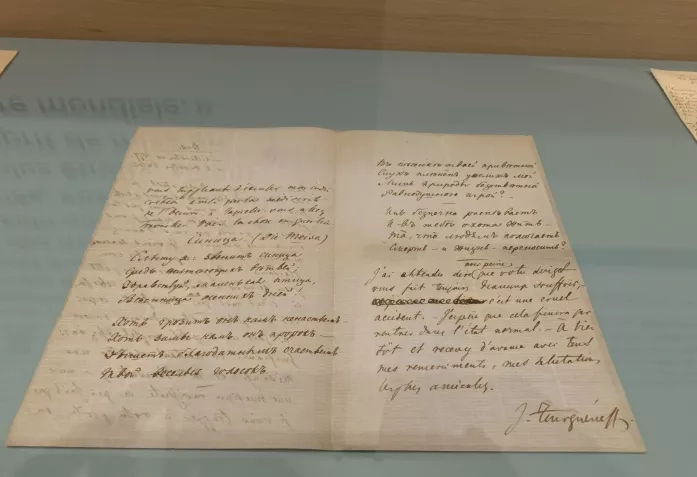

Lettre d'Ivan Tourgueniev à son traducteur allemand Friedrich von Bodenstendt, 1863 (c) Fondation Martin Bodmer

Lettre d'Ivan Tourgueniev à son traducteur allemand Friedrich von Bodenstendt, 1863 (c) Fondation Martin BodmerAvant de devenir journaliste je voulais être actrice. Le programme que j’ai préparé pour l’examen d’entrée dans un prestigieuse école d’art dramatique à Moscou devait comprendre, en plus des fables et poèmes, un texte en prose. J’ai choisi la « Lettre d’une inconnue » de Stefan Zweig que j’ai apprise par cœur, 22 pages, en russe. Avant de passer l’examen officiel, mon grand-père m’avait organisé une audition chez une célèbre actrice. J’ai commencé à déclamer. Elle écoutait attentivement puis m’a interrompue : je m’étais trompée d’un mot, à la page 16. Juste un mot incorrect mais il s’est trouvé que cette dame avait appris ce texte par cœur, elle aussi, et bien avant moi.

Je ne pourrais pas le reproduire intégralement aujourd’hui, mais les mots « Mon enfant est mort hier » brûlent encore dans ma tête. A l’époque, j’avais 16 ans et n’avais pas encore d’enfants. Je ne comprenais pas la véritable ampleur de ces mots mais ils me donnaient des frissons. Je comprends bien leur portée aujourd’hui, ayant vécu amours et trahisons, enchantements et déceptions. Et ils me donnent des frissons, encore et toujours. En apprenant que la Fondation Jan Michalski consacre une exposition à Stefan Zweig, mon premier réflexe a été de prendre le volume couleur lilas foncé de ma bibliothèque, l’un des deux volumes de Zweig qui m’avaient accompagnée de Moscou à Paris, puis de Paris à Genève, et de me replonger dans ce texte bouleversant.

Je ne vais pas vous raconter la biographie de Stefan Zweig. Rappelons juste qu’il est né en 1881 dans une riche famille juive, à Vienne, et qu’il est mort à Petrópolis, près de Rio-de-Janeiro. Il s’est installé là-bas après plusieurs années d’errance propulsée par l’ascension au pouvoir de Hitler. Il ne se sentait nulle part en sécurité, nulle part chez lui. Finalement, le Mal qu’il observait lui est devenu insoutenable – le 22 février 1942 Stefan Zweig et sa femme ont pris une dose fatale de somnifères. On les a découverts dans leur maison, ils se tenaient par la main. Zweig a ainsi rejoint, « de son gré », les six millions de coreligionnaires : personne n’échappe à son destin.

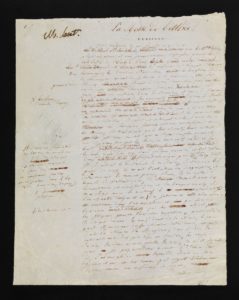

Walt Whitman. Life, vers 1888 (c) Fondation Martin Bodmer

Walt Whitman. Life, vers 1888 (c) Fondation Martin BodmerVous l’avez compris – le lecteur russophone est bien familier avec l’œuvre de Stefan Zweig. Il était très populaire en Union soviétique. Il suffit de dire que c’est Maxim Gorki lui-même qui a écrit la préface de ses Œuvres en 12 volumes qui commençaient à paraître dans les années 1920, à la grande joie de l’auteur qui adorait la littérature russe. En 1928 Zweig a s’est rendu en URSS à l’occasion du centenaire de naissance de Léon Tolstoï et a été chaleureusement accueilli. Tout allait bien. Mais, contrairement à beaucoup d’autres intellectuels européens de l’époque, il a vite changé d’avis sur la réalité soviétique, trop retouchée. En 1936, dans une lettre à Romain Rolland, il compare la technique stalinienne avec celle de Hitler ou de Robespierre – les trois considéraient que les opposants idéologiques étaient des comploteurs et les éliminaient. Ce constat lucide lui a valu un refroidissement avec celui qu’il considérait comme « la conscience européenne », sans parler des éditeurs soviétiques.

Après la mort de Staline, les choses ont changé. En 1956 une sélection des œuvres de Zweig a été publiée, en deux volumes donc. Cette fois c’est le critique littéraire Boris Soutchkov qui a signé la préface, il a été libéré en 1955 après plusieurs années passées au Goulag pour espionnage. Une accusation fausse, évidement. Son texte long de trente pages reste instructif et actuel car, si on met de côté les passages obligés de l’époque sur « l’écrivant bourgeois » qui n’a pas tout compris comme il fallait, il révèle ce qu’il y a de plus important chez Zweig : sa capacité de voir le Bien dans l’homme, malgré tout. On peut seulement imaginer à quoi pensait M. Soutchkov en relisant l’autobiographie de Zweig, Le Monde d'hier. Souvenirs d'un Européen, que j’aurais aimé pouvoir appeler son requiem.

L’exposition de la Fondation Jan Michalski à Montricher est organisée en collaboration avec la Fondation Martin Bodmer et présente Stefan Zweig sous un angle peu connu, celui du collectionneur. On collectionne toute sorte de choses – des timbres et boites d’allumettes aux hippopotames... Zweig quant à lui, collectionnait les manuscrits des auteurs qu’il aimait. Cet amour, une chose irrationnelle, est le seul lien entre ces brouillons, notes et billets intimes publiés et enterrés, signés de Goethe à Rimbaud, Whitman et Balzac. En essayant de déchiffrer leurs écritures j’ai regretté de ne pas avoir à mes côtés un graphologue – pour déchiffrer les traits cachés des personnalités derrière. Et j’ai eu des palpitations comme lorsqu’on entre dans les coulisses – pas d’un théâtre, mais d’un processus de création littéraire.

C’était d’ailleurs le but de Zweig-le-collectionneur, formulé en 1939 dans une conférence prononcée à New York sur « Le Mystère de la création artistique » et cité dans la salle d’exposition: « Pour permettre au plus grand nombre possible cette dernière et suprême jouissance, il serait excellent, à mon avis, que les musées ne montrent pas seulement les œuvres définitives, mais aussi les études préparatoires, les esquisses, les projets qui les ont précédés afin que les hommes ne considèrent pas toujours négligemment l’œuvre achevée comme si elle était tombée du ciel mais se rendent compte que ces merveilles ont été créées par leurs frères, de hommes comme eux, créées avec peine, avec souffrance, avec joie, arrachées à la matière brute au prix des plus grands efforts de l’âme. » Voici chose faite.

A ma grande joie, j’ai trouvé six trésors russes dans cette exposition : de la fable d’Ivan Krylov, notre La Fontaine à nous, apprise à l’école, à la lettre d’Ivan Tourgueniev (connu aussi comme le mari de la chanteuse Pauline Viardot), écrite en français à son traducteur allemand et contenant le poème « Mésange », en russe. C’est cela, la grande Europe culturelle.

Honoré de Balzac. La messe de l'Athée, 1836 (c) Fondation Martin Bodmer

Honoré de Balzac. La messe de l'Athée, 1836 (c) Fondation Martin BodmerMais quel est, enfin, le lien avec Martin Bodmer ? Comme l’explique Marc Adam Kolakowski, commissaire de l’exposition, contraint à l’exil par la menace de nazisme, Zweig choisit de se séparer de sa collection qu’il estimait « plus digne de <lui> survivre que ses propres œuvres ». Une vente a donc été organisée, avec l’aide du libraire viennois Heinrich Hinterberger. La majeure partie de la collection fut alors recueillie par M. Bodmer et sauvegardée jusqu’à nos jours. Zweig connaissait Bodmer de réputation mais pas personnellement. Je peux imaginer qu’il a entendu parler de ce bibliophile durant son séjour à Zurich en 1917-1920 – le 27 février 1917 sa pièce « Jérémie » y était produite.

Dans les destins bien parallèles de Stefan Zweig et Martin Bodmer un « croisement » m’a frappée, qui date de 1914. Cette année-là, nous rappellent les organisateurs de l’exposition, Zweig réalise de nombreuses acquisitions pour sa collection, dont: Une ténébreuse affaire, manuscrit complet des épreuves corrigées du roman de Balzac ; un fragment de sermon de Bossuet ; la lettre-traité À Madame de Forbach sur l’Éducation de Diderot ; un fragment de commentaires bibliques de Jean Racine ; un volumineux recueil de vingt-trois poésies de Rimbaud et le fragment Voyage à l’Amazone de Bernardin de Saint-Pierre. Il publie également son premier essai important sur la thématique de « La collection d’autographes comme œuvre d’art » dans la revue viennoise Deutscher Bibliophilen-Kalender.

Martin Bodmer, âgé de quinze ans, achète de son côté un exemplaire de la traduction allemande de La tempête de Shakespeare par August von Schlegel, parue en 1912 avec des illustrations d’Edmond Dulac (1882-1953). Sa mère lui offre une édition bibliophilique du Faust de Goethe, parue en 1909. Il démarre ainsi sa collection de livres.

Un de mes auteurs préférés, Mikhaïl Boulgakov, affirme dans son célèbre roman « Maître et Marguerite » que les manuscrits ne brûlent pas. L’exposition à la Fondation Jan Michalski en est la preuve. Allez-y jusqu’au 29 aout, elle vaut le déplacement !

COMMENTAIRES RÉCENTS