ABONNEZ-VOUS À CE BLOG PAR E-MAIL

L’accent russe | Le blog de Nadia Sikorsky

(DR)

(DR)Le présentateur Darius Rochebin, ex-vedette de la télévision suisse, connu en Russie seulement grâce à son interview de Vladimir Poutine, en 2015, reviendra dès lundi prochain sur la chaîne française LCI. Vous le savez, il y anime, depuis l’automne 2020, une émission « Le 20 Heures de Darius Rochebin ». Je devrais plutôt dire « animait » car suite à une publication dans le Temps et dans d’autres nombreux journaux ainsi qu’au début d’une enquête commanditée par la RTS après plusieurs dénonciations de son comportement jugé inapproprié il s’est retiré de l’antenne. L’enquête étant terminée sans avoir apporté de preuves de ces allégations et M. Rochebin ne faisant l’objet d’aucune procédure judiciaire, il y retourne. Je ne connais pas personnellement M. Rochebin, comme tout le monde je l’ai vu à la télé ou encore sur la terrasse d’un restaurant thaï au centre-ville. Seul ou avec son épouse mais sans les gardes du corps, un immense privilège des vedettes en Suisse. Je suis contente pour lui ! « Happy end » ? Pas tout à fait, car sa réputation est ternie et le soupçon demeure.

Avant lui, il y a eu Placido Domingo qui, après plus de 50 ans d’une carrière brillantissime, a vu tous ses contrats annulés par les maisons d’opéra qu’il a couvert de gloire et d’argent. L’hypocrisie ne connaisse pas de limites : j’ai vu des mélomanes se faire photographier devant son immense portrait dans le foyer du Metropolitan Opera à New York, alors qu’il avait été dénoncé publiquement par l’administration dudit théâtre. Face à ces accusations, M. Domingo s’est comporté avec la plus grande dignité. La plainte a été finalement retirée. Quant à moi, j’ai eu la chance de l’avoir rencontré, à la Philharmonie de Berlin, en 2015 et j’avoue avoir rarement rencontré un homme aussi galant. En décembre 2019 j’ai eu le bonheur de le voir « live », à La Scala de Milan – les 45 minutes d’ovation du public en larmes ont ému le grand ténor qui, lui aussi, a versé une larme. Ces jours-ci, il est au Théâtre Bolchoï à Moscou, où il chante et donne des master classes. Un autre « happy end » ?

Le chef d’orchestre Charles Dutoit est un des musiciens les plus connus de la Suisse. Suite à l’accusation de harcèlement sexuel par quatre femmes à la fois et de l’enquête qui s’ensuivit, M. Dutoit, alors âgé de 81 ans et marié avec une femme charmante, a dû quitter son poste à l’Orchestre symphonique de Montréal. Cinq autres orchestres ont également annulé ses contrats. La plainte des quatre femmes a, finalement, été retirée. Sans l’attendre, le grand chef russe Yuri Temirkanov avait eu l’élégance d’offrir à son collègue passionné de culture russe un contrat de trois ans comme chef invité de son illustre Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg. L’activité professionnelle de Charles Dutoit perdure donc en Russie et ailleurs. Encore un « happy end » ?

Hélas, pas de happy end la semaine dernière mais une fin tragique passée carrément inaperçue en Suisse et fort remarquée dans la communauté théâtrale russe. Liam Scarlett, le chorégraphe britannique âgé de 35 ans est mort. Le communiqué du Royal Opera House ne dit rien sur les circonstances de cette disparition prématurée mais son entourage parle de suicide. Cet artiste au grand talent honoré, malgré son jeune âge, de prix prestigieux, a été accusé, à son tour, de harcèlement – cette fois, par des garçons, ses élèves et danseurs. L’enquête interne menée par Covent Garden n’a trouvé aucune preuve. Néanmoins, en mars 2020 Liam Scarlett avait été licencié et tous ses projets rayés de l’affiche. Dans « le bon vieux temps » de Staline c’était l’usage eu égard des « ennemis du peuple », qui mouraient, eux aussi, pour être réhabilités des décennies plus tard.

Je n’ai aucune envie de rentrer dans le jeu de « qui a tort et qui a raison » - je n’étais pas là avec une chandelle. Je pense qu’il est autant difficile d’être une femme, surtout une femme jeune et jolie, qu’un homme, surtout un homme célèbre et aisé. J’aimerai parler d’un phénomène qui porte aujourd’hui le nom anglo-saxon de cancel culture. Cette pratique, venue des États-Unis et traduite en français par la « culture de l’annulation », consiste à dénoncer publiquement, en vue de leur ostracisation, des individus, groupes ou institutions responsables d'actions, comportements ou propos perçus comme problématiques. Ce lynchage public qui ne vise que les célébrités, ignore la présomption d’innocence et précède le travail de la justice « officielle ».

Le nom est moderne accompagné par les moyens modernes, mais le phénomène en soi est bien ancien : c’est une autre forme d’une chasse aux sorcières, sauf que le feu vif sur la place centrale est remplacé par le rôtissage lent sur les réseaux. A ce propos, vous le savez peut-être, une des dernières « sorcières » à avoir été exécutée en Europe était une Suissesse, originaire de Saint-Gall. Elle se prénommait Anne Göldin. On lui a coupé la tête à Glaris le 18 juin 1782. En 1991, une cinéaste Gertrud Pinkus a tourné un film sur son histoire, « Anne Göldin, la dernière sorcière », en septembre 2007 un musée qui lui est consacré, a été inauguré à Mollis. Une procédure de réhabilitation a été entamée en novembre 2007 par le Grand Conseil du canton de Glaris, avant qu'Anna Göldin ne soit définitivement innocentée le 27 août 2008. Que voilà une bonne leçon !

L'OSR, notre orchestre (c) Niels Ackermann

L'OSR, notre orchestre (c) Niels AckermannNous sommes tous à bout. A bout de patience, de tolérance, de compréhension.

Les dernières décisions du Conseil fédéral prises après que l’espoir nous ait fait miroiter une réouverture, même partielle, des établissements culturels et des restaurants, ont provoqué la colère. Lénine avait écrit, en 1904, un texte devenu célèbre « Un pas en avant, deux pas en arrière », sur la crise au sein du tout jeune parti communiste russe. C’est à cette triste danse que ressemble le déroulement de la crise sanitaire en Suisse. L’opinion publique qui se profile spontanément sur les réseaux sociaux etc., pourrait se résumer d’une manière de plus en plus claire en un seul même mot de cinq lettres qu’on retrouve dans plusieurs langues : honte, odium, shame, позор. Eh oui c’est vraiment le cas !

Mais marre de la politique, c’est de culture que j’aimerais vous parler aujourd’hui, ce trésor immatériel déclaré « non vital » par nos dirigeants. Qu’ils parlent pour eux mais pas pour nous tous ! Les concerts au Victoria-hall me manquent beaucoup plus que les rayons des grands magasins – je n’y ai d’ailleurs pas mis le pied depuis leur réouverture. La conférence de presse de l’OSR (virtuelle, inutile de préciser) annonçant sa prochaine saison qui promet d’être magnifique m’a remplie de joie, tandis que j’ai failli pleurer en apprenant que l’agence Caecilia s’est trouvée forcée d’annuler le reste de la saison en cours, y compris le concert du grand Grigory Sokolov que j’attendais tant – il ne reviendra que dans un an, en avril 2022 ! Évidemment, même avec 50 personnes autorisées dans une salle, l’exercice aurait été inutile pour une agence privée, sans subventions publiques. Et puis, 50 personnes au Victoria-Hall – c’est juste absurde. En revanche, sa saison 2021-2022 sera en grande partie russe, et je m’en réjouis.

Aucun cluster dans un lieu culturel n’a été enregistré en Suisse. Rien n’est plus facile à distancier et à contrôler qu’un public au théâtre ou dans une salle de concert – beaucoup plus facile que dans un magasin ou dans un bus ! Et pourtant, l’interdiction est totale. Le sevrage est dur, et le manque de culture « live » se manifeste sous formes variées.

A mon avis, c’est l’OSR qui a été le plus inventif des institutions genevoises en cette période bizarre : il a joué sous la pluie sur la plage, se déplacait dans le canton en roulotte de cirque, il a organisé des concerts en tête à- tête pour des personnes confinées. Tout cela en parallèle avec ses activités principales : répétitions, enregistrements, collaboration avec le GTG. Et le public le lui a bien rendu : le nombre de visionnages sur sa chaîne YouTube a augmenté de 900% !

Pour ma part, j’ai passé de nombreuses soirées à regarder les spectacles extraordinaires du Metropolitan-opera. Toute la saison de la plus prestigieuse (avec La Scala, peut-être) scène d’opéra du monde a été annulée – pour la première fois en plus de 100 ans d’existence.

Mais chaque soir un chef-d’œuvre est offert au public, gratuitement, à commencer par les spectacles avec le feu légendaire Luciano Pavarotti, des années 1970, jusqu’aux dernières productions. Un vrai bonheur !

L’attention de mes propres lecteurs change aussi le focus : depuis l’ouverture des musées, ils préfèrent nettement nos articles sur les expositions aux briefings sur la situation sanitaire !

Rien ne remplace les émotions ressenties dans une salle de concert ou au théâtre plutôt que sur son canapé, les émotions que nous partageons avec les musiciens et les acteurs sur scène et les spectateurs alentour. La vente des abonnements est ouverte. Abonnez-vous, soutenez la culture vivante et faites-vous plaisir.

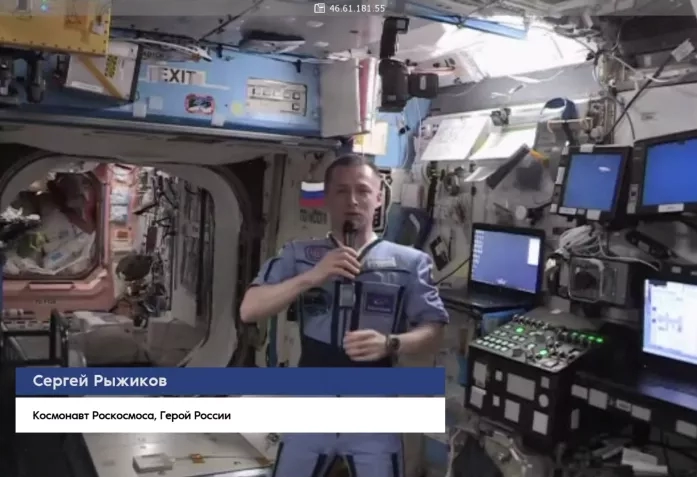

Cosmonaute russe Sergueï Ryzhikov récite les poèmes de Boris Pasternak (DR)

Cosmonaute russe Sergueï Ryzhikov récite les poèmes de Boris Pasternak (DR) La mer de Galilée vu de l'espace (c) S. Ryzhikov

La mer de Galilée vu de l'espace (c) S. Ryzhikov Les Alpes vues de l'espace (c) S. Ryzhikov

Les Alpes vues de l'espace (c) S. Ryzhikov Professeur Nivat partage... (c) Nashagazeta

Professeur Nivat partage... (c) Nashagazeta (c) CICAD

(c) CICAD (c) CICAD

(c) CICAD Le 23 janvier 2021, Genève (c) Nashagazeta

Le 23 janvier 2021, Genève (c) Nashagazeta (c) Nashagazeta

(c) Nashagazeta

Coller des étiquettes, jeter des pierres, détruire moralement et/ou physiquement pour réhabiliter par la suite – hélas, cet ordre des choses est bien connu en Russie, et la liste de gens talentueux exterminés et « pardonnés » post mortem par leur nouveaux « fans » est longue. Mieux vaut tard que jamais, mais post mortem, c’est vraiment beaucoup trop tard !

On peut s’étonner du hasard de la vie : les noms des nombreux bourreaux ne restent dans l’Histoire qu’« en lien » avec les noms illustres et immortels de leur victimes. « Qui reste sauf – mourra, vivra le trépassé… » a écrit une poétesse russe Marina Tsvetaeva qui aimait tant se promener sur le quai d’Ouchy, à Lausanne. Peu de gens, à l’exception des historiens professionnels, se souviendraient aujourd’hui, par exemple, d’un certain Arakcheev, le puissant favori des tsars Paul I et Alexandre I, si Alexandre Pouchkine ne lui avait pas dédié une épigramme qui commençait par « L’oppresseur de toute la Russie… » et finissait par une obscénité. Selon certains biographes du plus grand poète russe, c’est pour cette épigramme qu’il s’est vu envoyé en exil au Sud de la Russie.

Je suis convaincue que la politique est, effectivement, un dirty business et j'essaye de l’éviter. Le but de ce petit texte n’est pas de déterminer si Alexeï Navalny est « bon » ou « mauvais » - avant son empoisonnement il m’intéressait très peu, et il est évident aujourd’hui que sa personne n’est pas tellement au cœur des manifestations qui continuent en Russie, bien qu’il soit devenu leur symbole. Kirill Serebrennikov quant à lui trouvera où appliquer ces nombreux talents. Ce qui est moins clair, ce sont les futures actions de la jeunesse russe qui sort maintenant dans la rue, désespérée. En écrasant les manifestants, en créant des « martyrs » le pouvoir russe se tire une balle dans le pied car les russes adorent justement les martyres. Et l’agitation des esprits.

Si je partage avec vous ces quelques réflexions c’est que je suis profondément choquée par le niveau de violence, physique et verbale, que j’observe ces jours sur les écrans TV et sur Internet, par le niveau de la vulgarité, d’agressivité… Les esprits sont chauffés à tel point qu’il suffit d’une allumette pour que tout explose et que l’irréparable se produise. Et pourtant ceux qui sortent dans les rues n’ont pas d’armes.

Serions-nous les témoins d’une autre révolution, plus de 100 ans après celle de 1917 et toujours sous le slogan « Paix aux chaumières, guerre aux palais ! » ? Ne peut-on pas imaginer, en Russie, un autre mécanisme du passage du pouvoir que le coup d’état ?

C’est à cela que je songe aujourd’hui.

Coller des étiquettes, jeter des pierres, détruire moralement et/ou physiquement pour réhabiliter par la suite – hélas, cet ordre des choses est bien connu en Russie, et la liste de gens talentueux exterminés et « pardonnés » post mortem par leur nouveaux « fans » est longue. Mieux vaut tard que jamais, mais post mortem, c’est vraiment beaucoup trop tard !

On peut s’étonner du hasard de la vie : les noms des nombreux bourreaux ne restent dans l’Histoire qu’« en lien » avec les noms illustres et immortels de leur victimes. « Qui reste sauf – mourra, vivra le trépassé… » a écrit une poétesse russe Marina Tsvetaeva qui aimait tant se promener sur le quai d’Ouchy, à Lausanne. Peu de gens, à l’exception des historiens professionnels, se souviendraient aujourd’hui, par exemple, d’un certain Arakcheev, le puissant favori des tsars Paul I et Alexandre I, si Alexandre Pouchkine ne lui avait pas dédié une épigramme qui commençait par « L’oppresseur de toute la Russie… » et finissait par une obscénité. Selon certains biographes du plus grand poète russe, c’est pour cette épigramme qu’il s’est vu envoyé en exil au Sud de la Russie.

Je suis convaincue que la politique est, effectivement, un dirty business et j'essaye de l’éviter. Le but de ce petit texte n’est pas de déterminer si Alexeï Navalny est « bon » ou « mauvais » - avant son empoisonnement il m’intéressait très peu, et il est évident aujourd’hui que sa personne n’est pas tellement au cœur des manifestations qui continuent en Russie, bien qu’il soit devenu leur symbole. Kirill Serebrennikov quant à lui trouvera où appliquer ces nombreux talents. Ce qui est moins clair, ce sont les futures actions de la jeunesse russe qui sort maintenant dans la rue, désespérée. En écrasant les manifestants, en créant des « martyrs » le pouvoir russe se tire une balle dans le pied car les russes adorent justement les martyres. Et l’agitation des esprits.

Si je partage avec vous ces quelques réflexions c’est que je suis profondément choquée par le niveau de violence, physique et verbale, que j’observe ces jours sur les écrans TV et sur Internet, par le niveau de la vulgarité, d’agressivité… Les esprits sont chauffés à tel point qu’il suffit d’une allumette pour que tout explose et que l’irréparable se produise. Et pourtant ceux qui sortent dans les rues n’ont pas d’armes.

Serions-nous les témoins d’une autre révolution, plus de 100 ans après celle de 1917 et toujours sous le slogan « Paix aux chaumières, guerre aux palais ! » ? Ne peut-on pas imaginer, en Russie, un autre mécanisme du passage du pouvoir que le coup d’état ?

C’est à cela que je songe aujourd’hui.

COMMENTAIRES RÉCENTS