(c) Nashagazeta

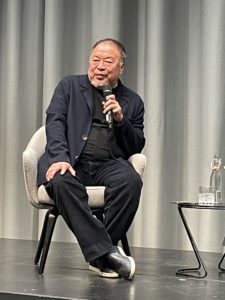

(c) NashagazetaL’un des plus grands artistes et activistes contemporains a passé à peine 24 heures en Suisse, mais j’ai eu la chance d’assister à la table ronde avec sa participation organisée par le Musée cantonal des beaux-arts (MCBA), à Lausanne.

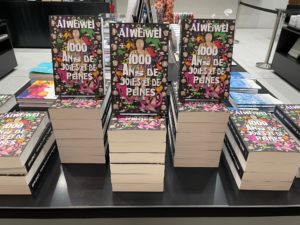

Le but de cette rencontre a été de marquer la sortie mondiale, en traduction française (par Louis Vincenolles, chez Éditions Buchet-Chastel, Paris) des mémoires de Ai Weiwei. Y ont participé, en plus de l’auteur, Isabelle Gattiker (directrice du Festival du film et forum international sur les droits humains de Genève) et Uli Sigg, modestement mentionné dans le programme comme « collectionneur », mais en fait l’ancien ambassadeur suisse en Chine, ami proche de Ai Weiwei qui, selon ses propres mots, « lui doit tout ». Directeur du MCBA Bernard Fibicher s’est félicité du fait que le grand artiste chinois n’a honoré de sa présence que deux villes francophones – Paris et Lausanne.

C’est à Lausanne, dans l’ancien bâtiment du MCBA au Palais Rumine, que j’ai vu les œuvres d’Ai Weiwei « live », en 2017, pour la première fois. Mes enfants ont été fascinés par un dragon coloré avec une queue interminable et moi – par une salle remplie de graines de tournesol, que tous les soviétiques adorent grignoter. Or, les graines de tournesol d’Ai Weiwei n’étaient pas comestibles : j’ai appris plus tard que l’installation au MCBA n’était qu’un fragment d’un projet géant présenté au Turbine Hall du Tate Modern à Londres, en 2010. Dans son livre, l’auteur explique que 1600 artisans chinois ont été engagés par lui pour produire en céramique et peindre à la main les 100 millions (!) de graines, dont chacune était unique et différente des autres.

Ayant reçu le livre quelques jours avant son arrivée dans les librairies, je n’étais pas sûre trouver cet « accent russe » indispensable. J’ai ouvert le livre au hasard, suis tombée sur la page 127 et lu : « Parmi les poètes russes qu’il [le père d’Ai Weiwei - NS] appréciait, Essenine et Maïakovski avaient tous deux mis un terme à leurs souffrances en se suicidant ». Oh, la joie ! Je n’avais pas à chercher plus loin, tout y était : la poésie, les souffrances, la mort. La quintessence de la Russie. Je suis retourné au début du livre et m’y suis plongé, sans pouvoir le lâcher jusqu’à la fin.

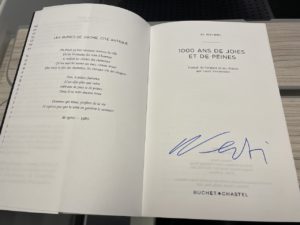

Le livre d’Ai Weiwei fait partie de ces livres-témoignages que j’aime tant. Son titre est tiré d’un poème écrit en 1980 par le père de l’artiste, le célébrissime poète Ai Qing (1910-1996), comparable par l’influence de son œuvre en Chine avec Louis Aragon en France (selon un ami diplomate, spécialiste de la Chine). Ce poème figure en tant qu’épigraphe, et voici ces lignes :

1000 ans de joies et de peines, Dont il ne reste aucune trace

Hommes qui vivez, profitez de la vie N’espérez pas que la terre en gardera le souvenir

Cette autobiographie, dédiée au père et au fils d’Ai Weiwei, retrace un peu plus de cent ans de l’histoire de la Chine – à partir de 1910, l’année de la naissance de Ai Qing et de la mort de Léon Tolstoï, jusqu’en 2015. Elle s’appuie sur ces trois vies pour parler de trois générations de Chinois, d’innombrables personnes que l’auteur n’a jamais rencontrées. Écrit par un Chinois, le livre aurait pu l’être par un Russe, tant il y a de parallèles – il suffirait de remplacer les noms propres et les noms géographiques et c’est tout. (Certains lieux pourront d’ailleurs être préservés, comme « La Petite Sibérie » où Ai Qing a été exilé.) Regardez, par exemple, comment Ai Weiwei décrit sa vision du monde dans son enfance. « Petit garçon, je voyais le monde comme sur un écran scindé en deux parties. D’un côté, les impérialistes américains se pavanaient en smoking et hauts-de-forme, la canne à la main, suivis per leurs laquais : les Anglais, les Français les Allemands, les Italiens et les Japonais <> De l’autre, Mao Zedong flanqué de ses tournesols – c’est-à-dire : les peuples d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, en quête d’lndépendence et de libération, en lutte contre le colonialisme et l’impérialisme ; les représentants de l’avenir, c’est nous ». Cette vision du monde est identique à celle qui m’a été imposée à moi, dans mon enfance. Et l’importance de graines de tournesol prend une tout autre ampleur, n’est-ce pas ?

Le récit d’Ai Weiwei de la vie de son père qui avalait des livres du révolutionnaire et théoricien marxiste russe Georgi Plekhanov, qui admirait Marc Chagall à Paris et réagissait aux morts des poètes Serguei Essenine et Vladimir Maïakovski comme s’ils étaient des membres de sa famille, m’a rappelé les histoires de beaucoup de mes compatriotes : après la proximité au pouvoir – la disgrâce, prison, exil ; l’impossibilité de publier ses œuvres ; la « rééducation sociale » ; les innombrables humiliations – de l’obligation de laver les WC à celui de se promener dans la rue avec des oreilles d’âne sur la tête ; la pénitence publique, la surveillance permanente, les accusations de droitisme et d’oisiveté… Avec une réhabilitation par la suite, en 1978. Grâce à Dieu, de son vivant.

(c) Nashagazeta

(c) NashagazetaIl est impossible de lire sans émotion la description de la scène quand le Père, assisté par le Fils, brule sa bibliothèque – tous les albums de Rembrandt, les volumes de Whitman, Baudelaire, Maïakovski, Lorca, Nazim Hikmet… « Nous les avons empilés à côté d’un feu de jardin, et j’arrachais les pages pour les jeter une à une dans le brasier. Elles se tordaient sous la chaleur et disparaissaient, tels des fantômes engloutis par les flammes. Alors qu’elles se transformaient en cendres, une force étrange prit possession de moi. A dater de ce jour, elle allait prolonger peu à peu son contrôle sur mon corps et sur mon esprit, jusqu’à prendre une forme que même l’ennemi le plus fort trouverait intimidante ». Pendant la lecture, les spectres de Mandelstam, Brodski, Chalamov et tant d’autres victimes du Système, qui parle toujours la même langue, devenaient presque tangibles devant mes yeux.

Il est étonnant à quel point le parcours de Ai Weiwei rappelle celui de son père, malgré les 50 ans d’écart – la pérennité du Système ne fait aucun doute. Comme son père, il est parti faire ses études à l’étranger – mais il a choisi l’Amérique et pas la France. Il y a gouté à un peu de tout – du statut de boursier au bon collège, figurant dans la production de Turandot de Franco Zeffirelli au Metropolitan Opera à celui de quasi vagabond qui gagnait sa vie en dessinant les portraits des touristes dans la rue. Son talent naturel et l’influence du poète Allen Ginsberg et du peintre Andy Warhol l’ont remis sur le droit chemin. Comme son père, Ai Weiwei a été persécuté par l’état, kidnappé, mis en détention, humilié encore et encore… Mais, comme son père, il a résisté.

Et n’est-il pas étrange de lire, dans notre contexte actuel, que, lors de la visite d’Ai Weiwei à Bâle en 2003, en pleine épidémie du SARS en Chine, ces hôtes, les célèbres architectes Jacques Herzog et Pierre de Meuron, ont reçu une proposition de l’isoler dans une cage de verre afin d’éviter de s’exposer au virus ?!

Le livre d’Ai Weiwei, aussi historique que personnel, contient également des traits d’un manifeste artistique et social, grâce aux extrapolations de l’auteur. Je me permets de partager avec vous quelques-unes, qui m’ont le plus marqués.

« N’oublie jamais que dans un système totalitaire, la cruauté et l’absurdité marchent main dans la main ».

« Pour moi, l’art est dans une relation dynamique avec la réalité, avec notre mode de vie et nos perspectives de la vie <> L’art qui cherche à se distinguer de la réalité ne m’intéresse pas. »

« Quand le pouvoir de l’administration est sans limite, quand le pouvoir judiciaire n’est pas l’objet d’aucun contrôle, quand l’information est cachée au public, la société est vouée à fonctionner en l’absence de toute justice et de toute moralité ».

« Quand un État restreint les mouvements d’un citoyen, cela signifie qu’il est devenu une prison. N’aimez jamais une personne ou un pays que vous n’avez pas la liberté de quitter ».

« Même dans les circonstances les plus sombres, les individus peuvent conserver le pouvoir d’être humain, et la société est formée par les actions d’innombrables individus. Les gens ont leur propre sens du bien et du mal, qui ne peut pas être totalement remplacé par les principes de l’autoritarisme. »

« Tolérer la distorsion de l’histoire est le premier pas qui conduit à la tolérance de l’humiliation dans la vraie vie ».

« Pour moi, plaider pour la liberté est indissociable de s’efforcer d’y parvenir, parce que la liberté n’est pas un but, mais une direction, et elle se réalise à travers l’acte même de résistance. »

« L’expression de soi est au cœur de l’existence de l’homme. Sans le son de voix humaines, sans chaleur ni couleurs dans nos vies, sans les regardes attentifs, la Terre n’est qu’un caillou insensé suspendu dans l’Espace ».

… Ai Weiwei raconte dans son livre qu’une nuit, après une interrogation pendant la détention en 2011, il songeait à son père en se rendant compte à quel point il le connaissait mal. « Je ne lui ai jamais demandé ce qu’il pensait, je ne m’étais jamais demandé comment était selon lui le monde qu’il voyait de son œil valide. Je ressentis un vif regret de ce fossé désormais infranchissable entre lui et moi. C’est là, à cet instant, que l’idée d’écrire ce livre m’est venue, pour éviter à Ai Lao de souffrir un jour le même regret ».

Je vous invite à lire ce remarquable livre et à réfléchir comment éviter ce même regret à nos enfants.

(c) Nashagazeta

(c) Nashagazeta

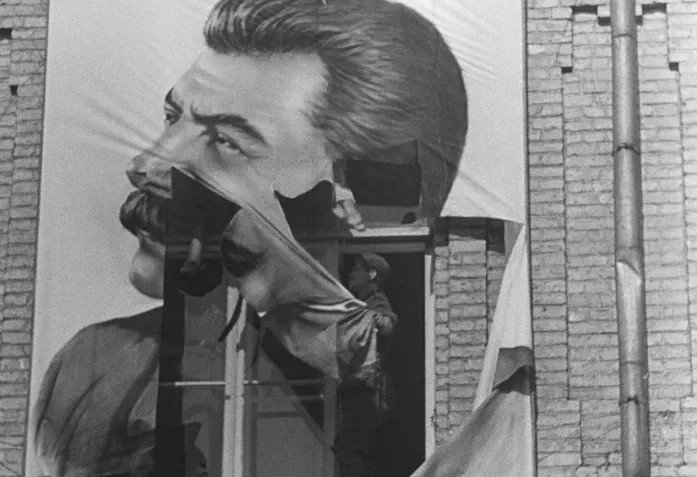

Sergeï Loznitsa "Babi Yar. Contexte"

Sergeï Loznitsa "Babi Yar. Contexte"

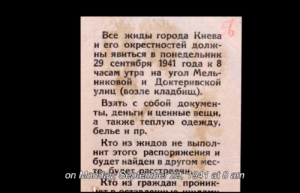

Les prisonniers de guerre soviétiques couvrent la ravine après le massacre sous les ordres des Nazi. Regardez la taille de cette ravine! 1 octobre 1941

Les prisonniers de guerre soviétiques couvrent la ravine après le massacre sous les ordres des Nazi. Regardez la taille de cette ravine! 1 octobre 1941

La décision de la Cour suprême russe de liquider l’ONG Mémorial International, annoncée le 28 décembre, suivie le lendemain par l’ordonnance de dissolution de son Centre des droits humains, m’a bien distraite des préparations festives…

Je vous ai déjà

La décision de la Cour suprême russe de liquider l’ONG Mémorial International, annoncée le 28 décembre, suivie le lendemain par l’ordonnance de dissolution de son Centre des droits humains, m’a bien distraite des préparations festives…

Je vous ai déjà

Quinta del Sordo, c. 1900

Quinta del Sordo, c. 1900

Lors de l'interview (c) Nashagazeta

Lors de l'interview (c) Nashagazeta

COMMENTAIRES RÉCENTS