С 25 по 30 августа 2025 года в университете Сорбонна в Париже проходит XVII Международный Съезд славистов, увидевший свет в 1929 году в Праге и собирающий раз в пять лет под своей эгидой ведущих славистов, работающих в области языка, литературы и истории.

На заседании Международного Комитета Славистов 2 сентября 2022 года было решено перенести следующий съезд на 2025 год – видимо, на тот момент слишком велика была растерянность. И вот съезд идет – впервые не в славянской стране и впервые без формального участия России. На открытии выступил хорошо известный нашим читателям почетный профессор Женевского университета Жорж Нива, любезно предоставивший редакции Нашей Газеты текст своего выступления, который мы для вас перевели. Думаем, в комментариях этот текст не нуждается.

Дамы и господа, уважаемые коллеги и друзья, надеюсь, вы простите меня за то, что я придаю этому выступлению личный оттенок. Этого требуют от меня чрезвычайный характер этого Конгресса, тревожное время, в котором мы живем, и, наконец, мой возраст.

Мои первые контакты с Россией и русским языком произошли благодаря эмигрантам. Первый был немцем, беженцем из Тильзита. Мы познакомились в 1950 году во Франкфурте-на-Майне, где я проводил пару месяцев, когда мне было 15 лет. Он прочитал мне последний рассказ третьего Толстого, Алексея Николаевича, «Русский характер». Так я сразу понял, что у русских пафос преобладает над правдой.

Второй эмигрант жил в Клермон-Ферране, моем родном городе. Георгий Никитин был призван в армию Деникина, пережил ужасное поражение и оказался без гроша в Стамбуле, как и многие беженцы, описанные Михаилом Булгаковым в «Бегстве» и других пьесах и рассказах. Ему удалось устроиться водителем на грузовое судно, идущее в Марсель. И он оказался в Клермон-Ферране.

Россия эмигрантов имеет для меня огромное значение, я знал представителей первой волны: Владимира Вейдле, Георгия Иванова, Бориса Зайцева. Из второй волны, последовавшей за поражением Германии, я встретил нескольких обломков, которые стали моими друзьями, но они молчали о своем эмигрантском пути. Третья волна принесла мне очень много друзей: Андрей Амальрик, Владимир Максимов, Виктор Некрасов, Наталья Горбаневская, Эрнст Неизвестный, и это лишь некоторые из них. И теперь четвертая, о которой мы только что услышали от выдающегося и великолепного рассказчика Бориса Акунина.

Конечно, я также жил в Советской России, два года как студент, где близко познакомился с Борисом Пастернаком, и откуда был выслан в августе 1960 года, накануне своей свадьбы. Мне понадобилось двенадцать лет, чтобы вернуться туда, но тогда я испытал радость освобожденной России, России Бориса Ельцина, путешествуя по своему усмотрению от Пскова до Владивостока, в глубинку, в отдаленные места, где царила нищета, но люди, которых я встречал, часто были гордыми и увлекательными собеседниками. Это был великий момент счастья в моей жизни русиста, да и просто в моей жизни.

Сегодня у меня такое ощущение, словно я возвращаюсь в Россию эмигрантов, в «страну Эмиграция», если использовать заглавие романа Владимира Марамзина. Или же можно сказать, что я возвращаюсь в «отсутствующую и присутствующую Россию», если использовать замечательное выражение Владимира Вейдле. Кстати, Вейдле так хорошо овладел языком страны, где он был беженцем, что придумал для французского издания этой книги великолепное название, в то время как русское издание носило название банальное – «Наши задачи». Эмиграция могла чрезвычайно обогатить поэтов, писателей, художников, музыкантов, но не избавляла их от ностальгии. Здесь Россия отсутствует in corpore, но присутствует в лице нескольких писателей, исследователей и многих эмигрантов. Присутствует своим языком, своей музыкой, своей поэзией, без которой я лично не мог бы жить.

Отсутствует из-за братоубийственной войны, которую она развязала против Украины, запретив в своем новоязе называть ее войной. Украина уже три года страдает от бессмысленной агрессии. Рискуя не понравиться президенту Трампу, очарованному силой тиранов, я лично не вижу ее конца и не увижу. Эта война ведется против братской нации, которая на протяжении трех веков была частью Российской империи, будучи превращенной в провинцию, колонизированной, но при этом играя важную культурную роль.

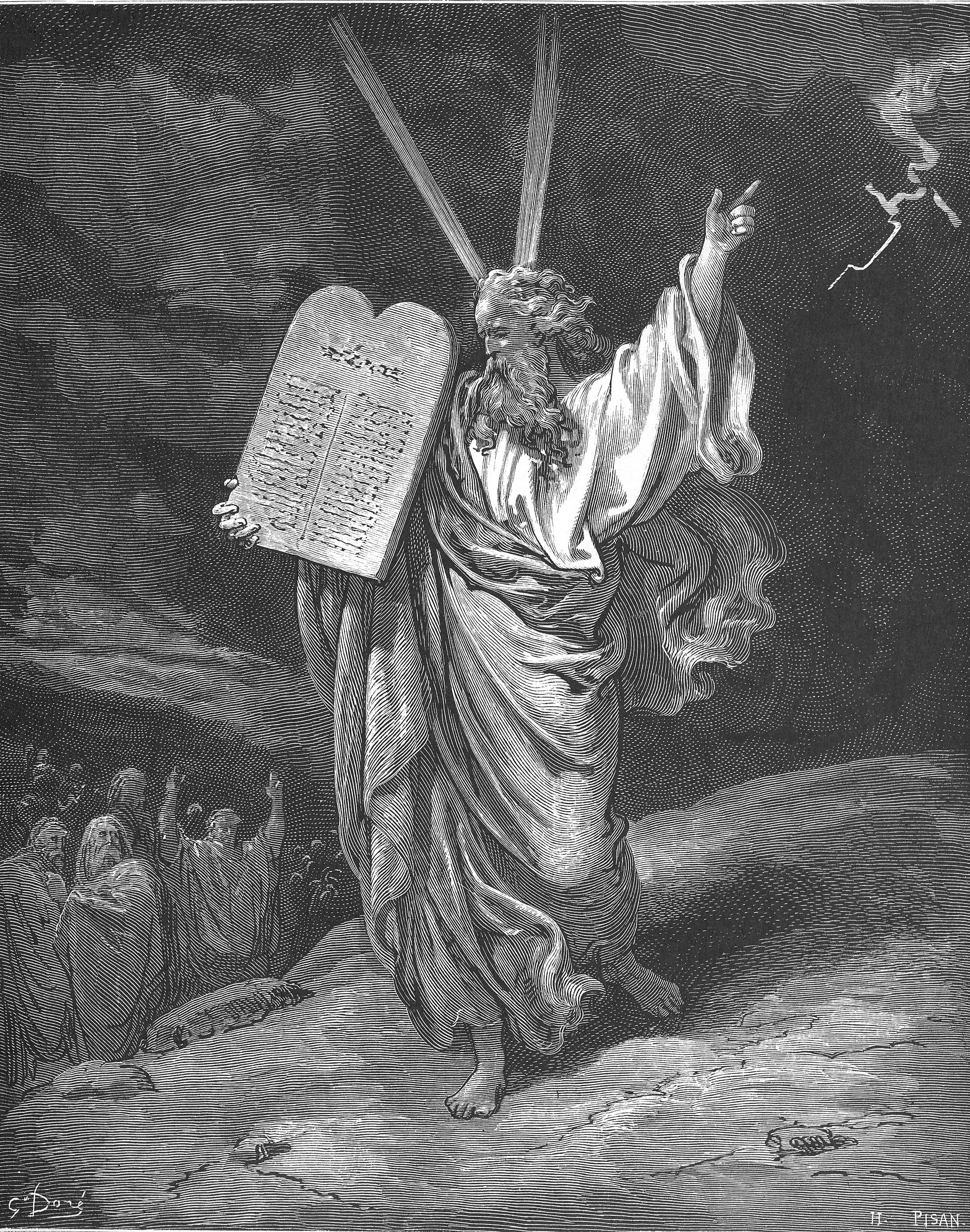

Чтобы понять эту ситуацию, я перечитал Томаса Манна, который был вынужден покинуть нацистскую Германию в 1933 году. Как ни странно, Манну потребовалось три года, чтобы решиться на полный разрыв, хотя его сын Клаус подталкивал его к этому. Разрыв с родиной – нелегкое дело. А затем, в разгар Второй мировой войны, он написал небольшой текст под названием «Das Gesetz» («Закон»). Манн рассказывает, что с появлением на горе Синай некоего Моисея, который получил от невидимого Бога скрижали с заповедями, началась эпоха человечества, длившаяся около трех тысячелетий, пока постепенно утверждался Закон. А Закон мешает сильным, которые установливают подобие закона, выборов, правосудия, которое является ни чем иным, как их произволом, то есть законом сильного. Эта долгая эпоха подходит к концу, пишет Манн в этой книге, поразительной и пугающей своей прозорливостью. Потому что Манн был ужасно прав. Чуть позже, в одной из своих радиопередач для Би-Би-Си на немецком языке, он заявил: «Дорогие соотечественники, лучшее, что может с нами случиться, — это полное поражение». Это говорит о том, насколько болезненным и провидческим был путь Томаса Манна. Он может пролить свет на наше настоящее.

До Манна по-своему пролил свет Л. Н. Толстой, который в брошюре «Не могу молчать» дал России невероятную силу того, что позже было названо «диссидентством». И его детьми с этой точки зрения являются, среди многих других, Солженицын, Сахаров, генерал Григоренко, которые продолжили дело поиска правды, когда ГУЛАГ захватил Россию своим архипелагом и своей проказой. Есть моменты, когда закон, закон Моисея, требует не молчать. Но об этом каждый принимает решение сам за себя.

«До брат мой от меня не примет осуждения», – говорит Пушкин в одном из своих самых трогательных стихотворений, и это вспоминается мне, когда кто-то хочет или я сам испытываю соблазн судить тех, кто остался и молчит.

Россия со времен Сталина привыкла к исчезновениям. Исчезновения лидеров, всех соратников Ленина, пытанных и униженных прокурором больших московских процессов, «Протоколы» которых, опубликованные на французском языке советским Министерством иностранных дел, я храню в своей библиотеке. 600-страничное свидетельство, буквально уничтожающее человечность. А затем последовали «малые» исчезновения: зачеркнутые фотографии и тексты, обессмысленные цензурой. В каждом доме исчезал сосед, в каждом офисе, на каждом предприятии исчезал коллега, ученик, директор. В каждой семье исчезал сын, даже школьник, отец, муж, бывший муж, на которого вторично донесла, например, автор новых сталинских учебников А. М. Панкратова. За исчезновениями следовали большие сеансы покаяния, где люди обвиняли себя и соседей в слепоте.

Дневник Ольги Берггольц в этом плане поражает. До самого дня своего ареста в 1937 году, когда она была еще очень молодой поэтессой, она задыхалась от восхищения Сталиным. Исчезновение ее коллег из детского издательства «Детгиз», которым руководил Самуил Маршак, который в конечном итоге был пощажен (и удостоен Сталинских премий), она объясняет своим собственным незнанием коварных уловок врага. Ольга была спасена исчезновением Ежова, а затем, как ни парадоксально, войной, которая сделала ее бесспорной патетической фигурой, воспевшей блокаду Ленинграда. Другой пример — Сергей Третьяков, талантливый поэт, фотограф, режиссер, драматург, друг Маяковского, Брехта, Мейерхольда. Он считал, что в искусстве он понимает больше, чем большевики. Он был не единственным, но «им» нужно было показать, что единственным прозорливым был абсолютный Отец, верховный руководитель искусства, литературы, кино, лингвистики, скромный товарищ Сталин. Чувствовал ли Третьяков приближение цунами? Он заболел, впал в депрессию, лечился в Кремлевской больнице, в июне 1937 года его вытащили с больничной койки и расстреляли.

Ах, 1937 год! Вернувшись на родину, великий композитор Сергей Прокофьев написал «Здравница» е 60-летию Сталина. Хор в ней великолепно поет:

Никогда нам не была

жизнь так весела.

Никогда досель у нас

рожь так не цвела.

По-иному светит нам

солнце на земле.

Знать оно у Сталина

побыло в Кремле.

Сталин любил озадачивать неожиданными проявлениями снисходительности. Так было с Пастернаком, Булгаковым, Ахматовой, Зощенко. По идее, они должны были бы закончить свою жизнь в мясорубке, о которой говорит Иосиф Бродский в своей пьесе «Мрамор». Как Мейерхольд, Бабель, Мандельштам, Пильняк и многие другие мученики, погибшие в мясорубке - писатели, историки, актеры, ставшие тогда «шпионами» (Японии, Америки, Англии), а сегодня – «иноагентами»...

Но какой ценой выживали те, которых Вождь обходил! Об этом нам рассказал Шостакович в своих «Мемуарах», продиктованных Соломону Волкову. Преследуемый мыслями о самоубийстве, он сказал Соломону: «Страх терроризировал меня, я не видел другого выхода. Я больше не был хозяином своей жизни». Ильф и Петров по-своему, внешне юмористично, но, по сути, трагично определили новое правило: «Недостаточно любить советский режим, он должен любить тебя». Шостакович ненавидел режим. Режим порабощал его.

***

В своем стихотворении «Лето» Пастернак, проведший лето в Ирпене, курорте недалеко от Киева, воспел счастье:

Ирпень – это память о людях и лете,

О воле, о бегстве из-под кабалы.

Для Юлии Березко-Каминской, украинской поэтессы и журналистки, выжившей в Буче и нашедшей убежище в Кракове, Ирпень означает массовое убийство:

Мчатся танки а Ирпень и Бучу,

С надписью: «Тебя освободим».

Ведь сегодня счастье тоже для многих оказалось в мясорубке, той мясорубке, где заканчивает свою жизнь один из двух героев пьесы «Мрамор». Великий поэт Рильке, почти мистический русофил, друг художника Леонида Пастернака, державший маленького Бориса на своих коленях, с трудом понимал, что Россия изменилась после Октября 1917 года, что она больше не была «Святой Русью», а переживала одну из самых жестоких войн, без пощады и на износ. Сколько наших современников тоже с трудом понимают, что эпоха радикально изменилась, что массовые убийства надвигаются, как прилив в конце фильма Сокурова «Русский ковчег». Конечно, понять изменения эпохи всегда трудно – мы все это испытываем, где бы мы ни были. Каждый должен определить свое место в новой эре, эре агрессии, массовых убийств, новой эре, которая положит конец эре скрижалей, данных Моисею на Синае.

Что касается меня, то с момента захвата Донбасса я начал изучать украинский язык. Я понял наконец, что изучение русского языка в Сорбонне и Оксфорде неявно, подсознательно заставило меня принять русский империализм. Я наконец прочитал «Книгу бытия украинского народа», написанную заговорщиками из Братства Кирилла и Мефодия, великолепно опубликованную профессором из Бордо Жоржем Лусиани. Я наконец понял, что Александр II, царь-освободитель, не только кроваво подавил второе восстание поляков, но и запретил украинский язык Валуевским циркуляром. Запрет был возобновлен Сталиным, который арестовал и расправился с поэтами украинского Возрождения 1920-х годов. В очередной раз украинский язык и культура были полностью отменены президентом Путиным в его речи 2021 года, которая проложила путь к будущему вторжению.

Я должен был сам решить, настоящий ли язык украинский, как русский или польский, два славянских языка, которые я выучил в Сорбонне, или просто диалект? Ответ мой: украинский язык – прекрасный язык, бесконечно отличающийся от русского, несмотря на частичное сходство словарного запаса. Меня восхищают эти различия, как и различия всех языков мира.

И я взялся за перевод поэта Василия Стуса, второго национального поэта Украины. Он меня заворожил. Я опубликовал в Киеве двуязычное издание 50 его стихотворений с моим исследованием об авторе. Уже вышло второе издание. Два его сборника «Палимпсесты» – европейские шедевры. Кстати, его кумирами были Рильке, Гете и Пастернак. (Как видите, в его пантеоне есть русский поэт). Его перевод «Дуинских элегий» Рильке был сожжен его охранниками. Перевод «Писем к Орфею» уцелел. Он переводил в уме, когда сидел в «Шизо», что случалось с ним часто. Там он и умер в 1985 году от голодовки, которую довел до конца. Его пейзажи Колымы, где он был каторжником, великолепны, и, как ни парадоксально, именно там он открыл для себя Абсолют, Первоначало. Бог Моисея посетил его в белом аду.

Всем отрицателям прошлого, настоящего и будущего Украины он противопоставлял, как Лютер, свое non possumus, убежденный, что только он один, за тысячи верст от своей родной Украины, олицетворяет ее. Или, скорее, что он ЕСТЬ Украина. У меня нет времени долго говорить сейчас о Василии Стусе, я собираюсь издать 600-страничную книгу, чтобы представить его поэзию, его «Записки о ГУЛАГе», его письма близким, статью о поэте Тычине, который продался Сталину и поэтому «взошел на Голгофу славы», поскольку премии Сталина были также Голгофой, как и для Фадеева, который в конце концов покончил жизнь самоубийством.

Я хотел бы закончить шестью строками Василия Стуса, которые я прочитаю сначала в моем переводе, а затем в оригинале – прошу прощения у украинцев, присутствующих в этом зале, за тмое произношение.

Ô mon peuple, à toi j’irai, reviendrai,

Quand, par la mort, je reviendrai à vie

En ma face de douleur et bonté.

Moi, ton fils, je tomberai face à terre,

Et probe, plongerai en tes yeux probes.

Même mort, en ta fratrie, je reviendrai.

Народе мій, до тебе я ще поверну,

Як в смерті обернусь до життя

Своїм стражденним і незлим обличчям.

Як син, тобі доземно уклонюсь

І чесно гляну в чесні твої вічі

І в смерть із рідним краєм поріднюсь.

От редакции: С программой Съезда можно ознакомиться здесь. Редакция приносит извинения за не самую качественную фотографию, но благодарна и за такую неизвестному автору.