Русские литераторы о Швейцарии и о войне | Les hommes de lettres russes sur la Suisse et sur la guerre

Более 500 лет назад Швейцария отказалась от политики территориальной экспансии. Произошло это после знаменитой битвы при Мариньяно 14 сентября 1515 года, ставшей первым крупным поражением швейцарской пехоты, развеявшим миф о её непобедимости. С тех пор Швейцария в войнах не участвовала, что, правда, не мешало ей предоставлять наёмников другим странам.

Именно то поражение при Мариньяно стало предвестником будущего нейтралитета, официально оформленного, как вы знаете, триста лет спустя: в 1815 году, на Венском конгрессе, где обсуждалось устройство Европы после поражения Наполеона и распада его империи, великие державы, включая Россию, решили предоставить и гарантировать Швейцарии статус «постоянного вооруженного нейтралитета». Отказ от участия в военных конфликтах стал ключевым элементом идентичности этой страны.

Нам показалось интересным проследить, как относились к войне русские поэты и писатели, побывавшие в разное время в Швейцарии, и задуматься о том, повлияло ли увиденное здесь на их отношение к применению силы в качестве инструмента внешней политики?

Николай Михайлович Карамзин, о впечатлениях которого от поездки по Швейцарии в 1798 году мы уже рассказывали, отметил в «Письмах русского путешественника», что важнейшим залогом счастливой жизни швейцарцев является мир, царящий в этой стране: «мир и тишина царствуют в счастливой Гельвеции».

Не раз бывал в Швейцарии выдающийся поэт и педагог Василий Андреевич Жуковский. Именно здесь родилась его «горная философия», главный вывод которой заключается в том, что какими бы высокими целями ни руководствовался человек, они не оправдывают насильственных средств их достижения: «…что вредно в настоящем, то есть истинное зло, хотя бы и было благодетельно в своих последствиях; никто не имеет права жертвовать будущему настоящим и нарушать верную справедливость для неверного возможного блага».

Уместно привести еще один отрывок из публицистического произведения Жуковского, в котором он выражает четкое мнение о том, что Россия не нуждается в новых территориях, и что ей следует сосредоточить внимание на решении внутренних проблем, существующих в стране. Эти высказывания содержатся в его статье «О происшествиях 1848 года. Письмо к графу Ш-ку.», явившейся, как отмечает во вступлении сам Василий Андреевич, откликом на появившиеся в то время в Западной Европе слухи «о завоевательных планах русского государя и о близкой войне». Жуковский называет эти слухи «нелепыми» и подчеркивает: «Не расширение внешнее, а сосредоточение внутреннее нужно теперь для ее могущества; материальную часть этого могущества, т. е. обширность и неприкосновенность границ, данных необходимыми завоеваниями, Россия уже имеет; дальнейшие завоевания не только ей не нужны, но и вредны: они были бы не образовательные, а разрушительные завоевания».

Интересный момент: в истории Швейцарии была ситуация, когда ей не надо было завоевывать новые территории, ей их преподносили, что называется, на блюдечке, а она от них отказалась. Произошло это также на Венском конгрессе.

Напомним, что в 1815 году Женева стала 22-м кантоном Швейцарии. Ее вхождение в состав Швейцарской Конфедерации было щедро вознаграждено: по Туринскому соглашению 1816 года Женева получила Коллонж-Бельрив, Корсье, Эрманс, Верье, Бардоннэ, План-лез-Уат, Труанэ, Перли, Бернэ, Онэ, Ланси, Каруж, Вандёвр и некоторые другие территории. Таким образом, площадь Женевской Республики в общей сложности выросла примерно на 160 квадратных километров.

На самом деле Женева могла бы получить гораздо больше – фактически весь район, прилегающий к городу Жекс, вплоть до форта Воклюз. Это было вполне реально, и именно этого добивался представитель Женевы в Вене – Шарль Пикте де Рошмон. Однако правительство Женевы отвергло идею дальнейшего расширения кантона. Почему?

Объяснение, конечно, было, и не одно. Во-первых, правительство опасалось, что присоединение значительных территорий, населенных в основном католиками, нарушит баланс идеологических сил внутри Республики. Во-вторых, после стольких лет хозяйничанья французских префектов, отнюдь не заботившихся о процветании Женевы, городская казна оказалась в плачевном состоянии, так что слишком сильно расширять территорию правительство сочло нецелесообразным, ведь это повлекло бы за собой необходимость прокормить еще больше голодных ртов. В-третьих, многие призывали к сдержанности из страха: сегодня Франция слаба, говорили они, и очень соблазнительно урвать у нее кусок. Но что будет через несколько лет? Зачем наживать себе непримиримого врага, да еще в лице ближайшего соседа? Следует отдать должное мудрости женевских властей, прагматизм которых взял верх над амбициями. Пикте де Рошмон отнесся к перечисленным аргументам с пониманием и действовал согласно решениям, принятым в Женеве.

Найдется ли еще в истории пример того, как страна отказывается от расширения своих границ, когда ей предоставляется возможность сделать это мирным путем? Не уверены.

Жаль, что власть предержащие в России не прислушались к доводам В. А. Жуковского о губительности использования силы, лишний раз подтвердив, что пророков в своем Отечестве действительно нет. В октябре 1853 года Россия оккупировала Молдавию и Валахию, до этого находившиеся под ее протекторатом. Официально заявленными целями России было освобождение балканских владений Османской империи, населенных православными народами. Началась Крымская война, длившаяся три года и закончившаяся серьезным поражением России.

Жуковский не дожил до начала этой войны, он умер весной 1852 года, но с ее осуждением выступил замечательный русский публицист и писатель Александр Иванович Герцен. Его позиция особенно интересно, поскольку он не только посещал Швейцарию, но и подолгу жил здесь и даже имел швейцарское гражданство. Правда, в этот период он как раз переехал из Женевы в Лондон, где создал Вольную русскую типографию, ставшую своего рода первым «диссидентским» органом русской печати за границей.

Уже в марте 1854 года он публикует, от имени «Вольной русской общины в Лондоне», обращение к «Русскому воинству в Польше», в котором, в частности, говорится: «Итак, царь накликал наконец войну на Русь. <> …он напросился на войну, додразнил их до того, что они пошли на него. <> Гибнуть за дело следует; на то в душе человеческой храбрость, отвага, преданность и любовь; но горько гибнуть без пользы для своих, из-за царского упрямства. Весь свет жалеет турков не потому, чтоб они были кому-либо близки. Их жалеют оттого, что они стоят за свою землю, на них напали, надобно же им защищаться».

Герцен демонстрирует фальшивость причин, по которым, согласно официальной версии, русские ввязались в ту войну. Так, Николай I утверждал, что турки запрещают свободное отправление православных культов, притесняют православных христиан. В ответ Герцен заявляет: «Мы не слыхали, чтоб они были больше притеснены, нежели крестьяне у нас, особенно закабаленные царем в крепость. Не лучше ли было бы начать с освобождения своих невольников, ведь они тоже православные и единоверцы, да к тому же еще русские».

Жизнь Герцена, как мы знаем, была подчинена задачам борьбы с самодержавием в России. Не случайно, с одной стороны, он осуждал Крымскую войну, но с другой не исключал того, что поражение России может привести к падению самодержавия, то есть пытался найти некие мотивы, если не для оправдания ее, то хотя бы для придания ей смысла. «Он начал войну, – писал Герцен, – пусть же она падет на его голову. Пусть она окончит печальный застой наш… За 1812 годом шло 14 декабря… Что-то придет за 1854 годом? Неужели мы пропустим случай, какого долго-долго не представится? Неужели не сумеем воспользоваться бурей, вызванной самим царем на себя?»

Подводя итоги Крымской войны, закончившейся гибелью тысяч и тысяч российских солдат и унизительным для России миром, Герцен с горечью отмечал, обращаясь к русской армии: «Война вам стоила дорого, мир не принес славы, но кровь севастопольских воинов лилась не напрасно, если вы воспользуетесь ее грозным уроком. Дороги, усеянные трупами, солдаты, изнуренные прежде встречи с неприятелем, недостаток путей сообщения, беспорядок интендантства – ясно показали несовместимость мертвящего самодержавия не только с развитием, с народным благосостоянием, но даже с силой, с внешним порядком, с тем механическим благоустройством, которое составляет идеал деспотизма».

Радикальное неприятие любого применения военной силы определило позицию великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Толстой посетил Швейцарию лишь однажды, в 1857 году, но на протяжении многих лет восхищался швейцарским писателем и философом Анри-Фредериком Амьелем, с удивительной судьбой которого мы уже имели возможность познакомить наших читателей . Этот житель Женевы также был безусловным противником войны. Высказывания Амьеля о войне категоричны: «Война есть грубое и жестокое умиротворение, подавление противодействия через истребление или рабство побеждённых. <> Но война безобразна, потому что она расшатывает все истины и вводит в бой заблуждения против заблуждений, партии против партий, т. е. половинки существ, одних уродов против других».

Толстой, открыв для себя Амьеля, поставил его в один ряд с величайшими мыслителями человечества и однажды написал, что «…мысли Будды, Канта, Христа, Амиеля и др[угих] составляют часть моей жизни…»

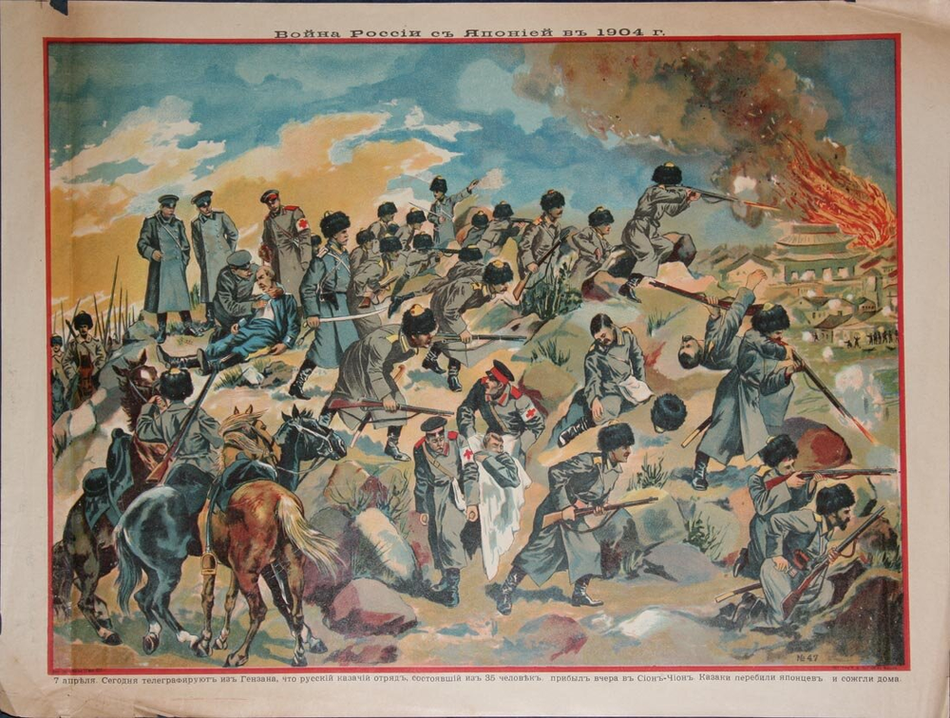

Хорошо известна позиция, занятая Львом Николаевичем после начала русско-японской войны 1904 года. Он не просто осудил ее, а беспощадно заклеймил всех тех, кто начал ее и поддерживал. Особенно ярко сделал это Толстой в замечательной статье «Одумайтесь!», которая и сегодня не может никого оставить равнодушным, и кажется, что написана она вчера. Поскольку даже Толстой не имел возможности опубликовать статью на родине, она появилась 27 июня 1904 года в лондонской газете «Таймс», а в России впервые вышла в 1906 году отдельной брошюрой, которая была незамедлительно конфискована. В 1911 году ее включили в Собрание сочинений Л. Н. Толстого, но содержащий ее том также был конфискован.

Статья объемная, полный текст ее доступен здесь, а мы ограничимся лишь несколькими выдержками.

«Опять война. Опять никому не нужные, ничем не вызванные страдания, опять ложь, опять всеобщее одурение, озверение людей».

«Совершается что-то непонятное и невозможное по своей жестокости, лживости и глупости».

«И дипломаты на утонченном французском языке печатают и рассылают циркуляры, в которых подробно и старательно доказывают, – хотя и знают, что никто им не верит, – что только после всех попыток установить мирные отношения (в действительности, всех попыток обмануть другие государства) русское правительство вынуждено прибегнуть к единственному средству разумного разрешения вопроса, т. е. к убийству людей. И то же самое пишут японские дипломаты. <> Журналисты, не скрывая своей радости, стараясь перещеголять друг друга и не останавливаясь ни перед какой, самой наглой, очевидной ложью, на разные лады доказывают, что и правы, и сильны, и во всех отношениях хороши только русские, а не правы и слабы и дурны во всех отношениях все японцы, а также дурны и все те, которые враждебны или могут быть враждебны русским – англичане, американцы, что точно так же по отношению русских доказывается японцами и их сторонниками».

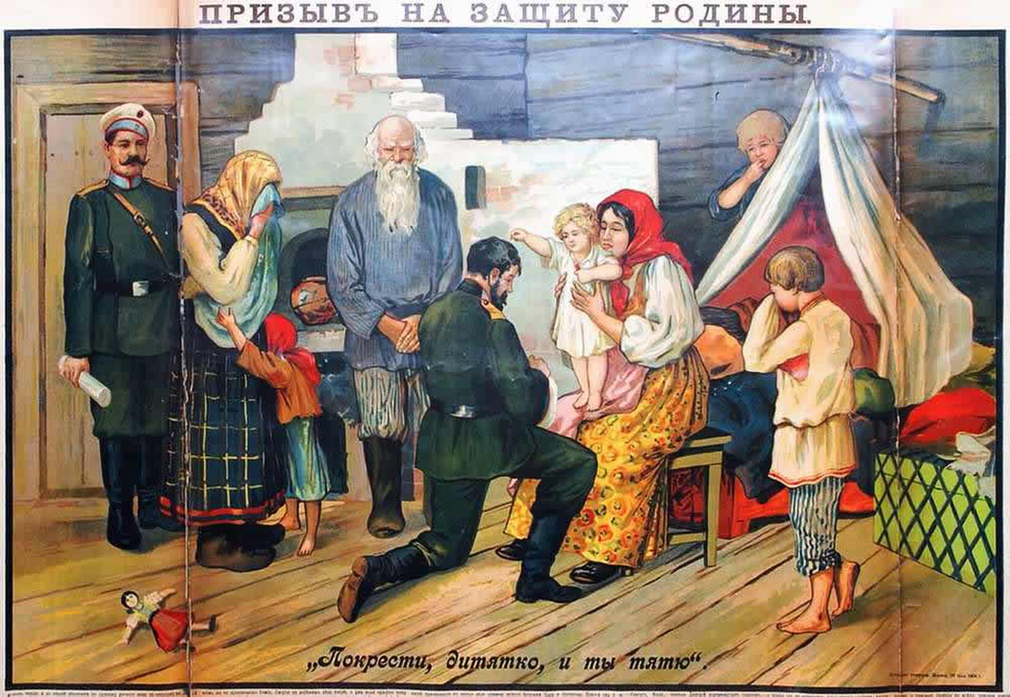

«И одуренные молитвами, проповедями, воззваниями, процессиями, картинами, газетами, пушечное мясо, сотни тысяч людей однообразно одетые, с разнообразными орудиями убийства, оставляя родителей, жен, детей, с тоской на сердце, но с напущенным молодечеством, едут туда, где они, рискуя смертью, будут совершать самое ужасное дело: убийство людей, которых они не знают и которые им ничего дурного не сделали».

Видел ли Лев Николаевич какой-либо выход из того тупика, в котором оказалась Россия, начав войну? На этот вопрос он ответил в другой статье, которая называлась «Конец века». Писатель, со свойственной ему верой в подлинные христианские ценности, утверждал, что спасение мира – в отказе от насилия и приложении усилий, направленных не на укрепление военного могущества, а на заботу о благоустройстве жизни людей: «Война эта самым очевидным образом показала, что сила христианских народов никак не может быть в противном духу христианства военном могуществе и что если христианские народы хотят оставаться христианскими, то усилия их должны быть направлены никак не на военное могущество, а на нечто другое: на такое устройство жизни, которое, вытекая из христианского учения, давало бы наибольшее благо людям не посредством грубого насилия, а посредством разумного согласия и любви.

К сожалению, призыв Льва Николаевича Толстого, обращенный к народам мира больше ста лет назад,по-прежнему остается гласом вопиющего в пустыне.